अभिनव इमरोज़, अप्रैल 2022

इदं न मम

इन्द्र क्रतुं न आभर, पिता पुत्रेभ्यो यथा

शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि

जीवा ज्योतिरशीमहि।।

-ऋग्वेद

हे परमात्मन

पिता पुत्र को जैसे देवें

ज्ञान युक्त कर्मों का प्रभुवर वर देना

हे बहुस्तुत ईश्वर

इस जीवन पथ में शिक्षित करके

जीवित जागृत पथ आलोकित कर देना

काव्यानुवाद: श्री सत्य प्रकाश उप्पल

मोगा (पंजाब), मो. 98764-28718

___________________________________________________________________________________

पूज्यवर राजनारायण बिसारिया जी को श्रद्धांजलि

पूज्यवर राजनारायण बिसारियाजी का पवित्र स्मरण।

प्रियता और पूज्यता व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति सबके दो पक्ष होते हैं, जिनसे ये स्मृतियों में चिरकाल तक जीवित,सुखद और भास्कर बनें रहते हैं। बिसारियाजी मुझे प्रियतर भी थे, और पूज्यवर भी मान्य थे। उनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय कभी नहीं हुआ, किंतु बीबीसी, लंदन के ‘‘पत्र मिला ‘‘कार्यक्रम के प्रसारणों में उनकी शैली की जो छाप मुझ पर पड़ी वह शिलालेख के स्वर्णाक्षरों के समान अब भी अंकित है। मैं बहुधा बीबीसी के प्रसारणों के संबंध में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखता था जिसे वे गंभीरता से लेकर पसंद करते और प्रसारणों में जगह भी देते थे। वैसे बीबीसी की ‘‘हिन्दी सेवा ‘‘प्रसारण में एक से एक सुयोग्य उद्घोषक थे, किन्तु बिसारियाजी मुझे सबसे अलग लगते थे। शैली व्यक्तित्व है, यह सटीक है ,और न्यूनाधिक हर व्यक्ति पर लागू होती है,किन्तु फिर भी उनमें अन्तर तो होता ही है। बिसारियाजी मेरी समझ में अपने शब्दप्रयोग, वाक्य विन्यास, के साथ अपनी अभिव्यक्ति की नवीनता के कारण अपनी पूरी टीम में विलक्षण थे। मैं समझता था कि वे अनुकरणीय विश्वविख्यात विरल उद्घोषक हैं। वस्तुतः वाक्य प्रयोग में शब्दों के आरोह अवरोह और उचित विराम का उनका अभ्यास था। वे पूरे नियंत्रण के साथ शब्दों को वाक्य की मालिका में कुशल मालाकार के समान पीरो/गूंथकर अपने श्रोताओं को प्रस्तुत करते थे।

काल प्रवाह में मेरा बीबीसी से संपर्क कम हो गया। बिसारियाजी से कभी व्यक्तिगत पत्राचार भी पहले नहीं हुआ था, आवासीय पता भी नहीं था। किंतु मैं उनको भूला नहीं था, दैवयोग कहा जाय मैं भी उनकी स्मृतियों में कहीं जुगनू की तरह जगमगा रहा था। वर्ष छह के दिसंबर में दिल्ली रहकर मैं यहां अपने घर आया तो एक पत्र देखा, जिसपर प्रेषक की जगह पर बिसारियाजी का नाम पता था। इसे पढ़कर मैं विस्मयविमुग्ध होगया। पत्र के भाव, भाषा और शैली में आत्मीयता थी। वह पत्र आज भी मैंने संजोकर रखा है, जिसे पढ़कर उनके बाहुल्य की सुखद अनुभूतियों में डूब जाता हूं। पावन सुखद अविस्मरणीय स्मृतियों में आज भी ...।

मेरे पुत्र कौस्तुभ जी बताते हैं कि प्रियवर सुहृद्वर बिसारिया जी ने उनका प्रत्यक्ष परिचय आदरणीय देवेन्द्र कुमार बहल, संपादक अभिनव इमरोज और नंदिनी से कराया। बिसारियाजी ने पत्रकारिता के अपने गहन गंभीर ज्ञान के पारस स्पर्श से कौस्तुभजी की पत्रकारीय अभिरुचि शिक्षा प्रशिक्षण को एक कुशल वास्तुशिल्पी की तरह तराशकर नयी नयी ऊंचाइयों का दिग्दर्शन करते रहने का अनथक प्रयास किया, जो एक अज्ञात कुलशील के युवा के लिए प्रवास में अकल्पनीय था। बिसारियाजी ने आपने व्यस्त बहुमूल्य समय का अधिकांश कौस्तुभजी के लिए दिया। उनकी प्रकाशनापेक्षी कृति की पांडुलिपि को अक्षर-अक्षर जांच परखकर प्रकाशन योग्य बनाया। पुस्तक का नाम अपनी पसंद से ‘‘टीवी समाचार की दुनिया‘‘ की भूमिका ‘‘प्रसंग ‘‘लिखी। इसे अपनी मनपसंद भूमिका की तरह उन्होंने लिया और एक विश्वसनीय प्रकाशक ‘‘किताब घर ‘‘से उसके सम्मानसहित प्रकाशन कराने की भी व्यवस्था की। बिसारियाजी स्वभावतः साधक, अनुष्ठान परायण थे। बीबीसी हिंदी सेवा/सर्विस को वे ‘‘हिन्दी अनुष्ठान‘‘ ही कहते थे। जब वे स्टुडियो में आते तो बड़े गौरव से, बीबीसी हिन्दी अनुष्ठान ही कहकर कार्यक्रम को प्रारंभ करते थे। उनके हर शब्द, वाक्य में एक गरिमा प्रतिध्वनित होती थी। वस्तुतः बिसारियाजी बीबीसी, हिन्दी अनुष्ठान की गरिमा ही थे जो स्थान उनकी सेवा निवृति के बाद कोई नहीं ले सका। वे स्वभाव कर्तव्यकर्म से भी स्वयं एक संस्था थे। वे समझते थे कि संस्था केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होती,उसमें नवनिर्माण का वैचारिक मार्दव और कर्मकौशल सौष्ठव प्रतिबिंबित होता है। अपने से छोटे, लघु को शक्ति, स्नेह, और सम्मान देकर नया बनाने का वह एक शिल्प गढ़ रहे थे।

मुझसे उनका कितना गहरा भावनात्मक संबंध था इसका पता एक घटना में मिलता है। बहुत दूर नहीं, पिछले ही वर्षांत दिसंबर में कौस्तुभजी यहां आते थे। इसी बीच एक संध्या उन्हें फोन आया। फोन बिसारियाजी का था। कौस्तुभजी उन्हें बताया कि वे अभी अपने घर/मोतिहारी में है। यह सुनकर उन्होंने तुरंत मेरे बारे में जानकारी ली। कौस्तुभजी ने यह कहते हुए ‘‘वे यहीं हैं, बात कीजिए।‘‘ फोन मुझे दे दिया। दोनों की आत्मीयता भरी बातें होती रहीं। वहीं उनसे मेरी पहली और अन्तिम बातचीत थी। कौन जाने बिसारियाजी मुझे ही खोजते हुए कौस्तुभजी के माध्यम से मेरे घर तक पहुंच गये थे। आत्मीय अंतरंग संबंधों की यह अनंत अकथकथा है।

मेरे आत्मसहचर बिसारियाजी सम्मानित व्यक्ति थे। बीबीसी का कार्यकाल सम्मान व्यतीतकर वे सेवानिवृत्त हुए थे। स्वदेश लौटने पर यहां भी वे भारत सरकार की ‘‘प्रसार भारती‘‘संस्था में रहकर उसे अपने सुदीर्घ अनुभवों से समृद्ध करते रहे। वे बीबीसी से यहां भारत तक जहां भी रहे मेरी मैत्री सुह्द्भाव की रही। पूज्यसुहृद्वर बिसारियाजी आज भी मेरे मनप्राणों को अपनी पवित्र भावनाओं से शक्ति स्फूर्ति देरहें हैं। सच है, वे सच है वे सज्जन सुकृत् पुरुष थे, जिनके लिए कहा गया है ‘‘उन्हें जरा मरण का भय नहीं होता, वे चिरंजीवी होते हैं, सुरतरु की सुरभि के समान उनके कर्तव्य कर्म का शाश्वत सौरभ दिग्दिगन्त को पवित्र करता रहता है।

सच है.. चटक न ताड़ते घटती हुं, सजन नेह गंभीर।

फीकौं पड़ै, न बरू फटै,

रंग्यो चोल रंग चीर। शत शत नमनपुष्प...

सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मोतिहारी (बिहार)

___________________________________________________________________________________

साहित्य समाज ने खोया एक मौन साधक

पूरे देश में बसंत की लहर चल रही थी। सरस्वती देवी के आगे नतमस्तक होते हुए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाई में सफलता की प्रार्थना कर रहे थे। साहित्यकार बसंती रचनाओं से अपनी डायरियों के पन्ने रंग रहे थे। ऐसे में एक साहित्यकार अपने बिस्तर पर अनचाहा आराम फरमा रहा था। कभी-कभी बरसात हो जाने से वह काँप सा जाता और सूरज के बादलों से बाहर आने पर धूप का आनंद भी प्राप्त कर लेता था। भविष्य से अनजान चिकित्सक और पारिवारिक सदस्यों के कहने पर दवाई पूरी ईमानदारी से और बिना किसी शोर शराबे के लेते हुए कभी-कभी पुरानी यादों में खो जाता था। जब कोई उसे पुकारता तो वह सुनने वाली मशीन कान में लगी है या नहीं, यह देखने का प्रयास करता था। हरदर्शन सहगल नाम का यह इनसान 10 फरवरी 2022 की शाम अपने निवास स्थान ‘संवाद’ पर सामान्य लेकिन जरूरी भोजन और दवाइयों की खुराक लेकर चुपचाप इस दुनिया से कूच कर गया। ऐसा लगा कि शायद कुछ पलों पश्चात यह प्राणी अचानक उठकर कहेगा, ‘मुझे ठंड सी लग रही है, रजाई ओढ़ा दो।’ लेकिन उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे और वह अब कभी वापस न आने के लिए दूसरी दुनिया में चला गया था।

हरदर्शन सहगल का जन्म 26 फरवरी 1935 को कुंदियाँ, जिला मियांवली, पाकिस्तान में हुआ था। अपनी रेलवे की नौकरी से संतुष्ट बीकानेर स्थानांतरित होकर आने पर यह शहर उन्हें भा गया और उन्होंने इसी शहर में रहना ठीक समझा। बचपन में दस-ग्यारह वर्ष की उम्र में अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी, अपना घर, अपनी गलियाँ, अपना खेल का मैदान, अपना स्कूल, अपना शहर छोड़कर आना उन पर एक वज्रपात था। इन्हीं यादों के सहारे अपने जीवन के प्रत्येक कैनवास पर उन्होंने अपनी इच्छा से रंग भरे और उसे फ्रेम किया। एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ और फिर एक लघुकथा, कहानी, उपन्यास लिखते चले गए। पुरानी यादों को समेटते हुए आत्मकथा भी लिखी। निष्ठुर और अत्याचारी समाज की बुराइयों को व्यंग्य से ललकारा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने सामने अनगिनत पुस्तकों और पत्रिकाओं का ढ़ेर पाया तो बस पढ़ते चले गए और नया रचते चले गए। मित्रों के बीच और समाज के बीच चुपचाप छा जाने का उनके पास कोई हुनर नहीं था, उनके पास कोई दंद-फंद नहीं था फिर भी उनके मित्रों की सूची बहुत लंबी है जिसमें से बहुत से मित्र उनके सामने ही इस दुनिया से चले गए थे।

हरदर्शन सहगल के साहित्य की जो खूबी थी उसके बारे में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जहां किसी से मुलाकात हुई, जहां किसी से छोटी या लंबी बात हुई, जहां साहित्यिक चर्चा हुई, पुस्तक विमोचन हुआ, गोष्ठी हुई, पुस्तक मेले लगे, सभी जगहों पर उन्होंने अपनी रचनाओं का उद्गम पहचान कर, अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को शब्दों में उड़ेला और रचना को आकार दे डाला। उनके द्वारा रचे गए साहित्य की सूची भी लंबी है। जीवन में साथ निभाने वाले साहित्यकारों, परिवार और रिश्तेदारों, दूसरे दोस्तों, मोहल्ले के निवासियों ने उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की।

हरदर्शन सहगल के आकस्मिक निधन पर राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला, भारत सरकार के माननीय संसद कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संदेश में परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शरण देने की प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की। बीकानेर की अनेक संस्थाओं और गणमान्य नागरिक उनके निधन पर शोकमग्न हो गए।

हरदर्शन सहगल के निधन पर भगवान अटलानी, प्रताप सहगल, मुरलीधर वैष्णव, नंद भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, सुकेश साहनी, सीमा अनिल सहगल, गंभीर सिंह पालनी, जय प्रकाश मानस, गिरीश पंकज, प्रेम जनमेजय, अरविंद तिवारी, सुरेश कांत, पंकज त्रिवेदी, सुभाष चंदर, कैलाश मनहर, फारुक अफरीदी, कमलेश भारतीय, पूरन सरमा, रत्न कुमार सांभरिया, कृष्ण कुमार रत्तू, मनहर चव्हाण, संतोष खन्ना, रणी राम गढ़वाली, नीलिमा टिक्कू, ममता वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार झांब, कुँवर प्रदीप सिंह, सैली बलजीत, राजीव श्रीवास्तव, रत्न श्रीवास्तव, सुधीर सक्सेना सुधि, इंदुशेखर तत्पुरुष, सुदर्शन पाण्डेय, सुधा तैलंग, श्याम सिंह राजपुरोहित, अमरीक सिंह खनूजा, अश्विनी कुमार, हीरालाल नागर, आशा पाण्डेय ओझा, चंद्रकांता और बीकानेर के मनोहर लाल चावला, मदन केवलिया, सरल विशारद, राम कुमार घोटड़, दीपचंद सांखला, बुलाकी शर्मा, राजेंद्र पी. जोशी, अजय जोशी, पंकज गोस्वामी, महेंद्र मोदी, राजेश कुमार व्यास, बृज रतन जोशी, राजाराम स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार, आभा शंकरन, नीरज दइया, नवनीत पाण्डे, मंदाकिनी जोशी, प्रकाश खत्री, नासिर अली जैदी, अशफाक कादरी, प्रमिला गंगल, अब्दुल सत्तार कमल, सुधीर केवलिया, नदीम अहमद नदीम, शरद केवलिया, दयानंद शर्मा, संगीता शर्मा, मुक्ता तैलंग, धर्म प्रकाश शर्मा जैसे अनेक साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपने-अपने शब्दों में श्रद्धांजलि प्रकट की।

मरुनगरी बीकानेर के दिग्गज और विचारशील साहित्यकारों की जमात में शामिल हरदर्शन सहगल आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान को लेखकीय समाज और उनका विशाल पाठक वर्ग अपने हृदय और मस्तिष्क में हमेशा याद रखेगा।

स्वर्गीय हरदर्शन सहगल को विनम्र श्रद्धांजलि और शत-शत नमन।

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

अतिथि संपादकीय

प्रो. दिनेश चमोला ‘शैलेश’

समय अथवा प्रारब्ध, हर उपवननुमा उर्वर मस्तिष्क में सुंदरतम व मूल्यवान फल, पुष्प व अप्राप्य पादपों के दुर्लभ बीजों को जब-तब छितराता रहता है। कोई उन भाव-बीजों के महत्त्व व उपादेयता से अनभिज्ञ हो, उसे नाहक ही नष्ट कर निरुद्देश्य व मृतप्राय होने को विवश कर देता है, जबकि कोई उसकी दुर्लभता व गोपनीयता के रहस्यात्मक चमत्कार को जानते हुए इतनी तल्लीनता से उसके पल्लवन, पुष्पन, संवर्धन व संरक्षण में जुट जाता है कि उसका एक-एक क्षण युग व समाज के लिए उपयोगी व मार्गदर्शी सिद्ध हो जाता है।

उस, प्राप्त भाव-बीज की सोद्देश्यता सुनिश्चित करने के उपक्रम में, वह स्वप्नद्रष्टा माली, प्राकृतिक संगतता के अनुकूल, न केवल उर्वर धरा पर उसके बीजारोपण की आधारभूमि तलाशता है, वरन समय≤ पर सश्रम उसे खर-पतवार व सामयिक झंझावातों से संरक्षित भी करता है। एक दिन, वही भाव-बीज, वृहद ज्ञानवृक्ष के रूप में विकसित होकर न केवल घनी छाया से जीव-जंतुओं व मानव समुदाय को सांसारिक तापों से त्राण देता है, बल्कि पुष्प-फलों से लकदक हो जड़-चेतन को अद्भुत जीवनी-शक्ति, प्रेरणा व ऊर्जा उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है।

फिर, उसी के सहचर्य से विकसित लहलहाते अभयारण्य की सुखद व सुरभित हरीतिमा का अप्रतिम सुख-सहचर्य, समग्र जड़-चेतन को अपनी अद्भुत क्षमता से दीर्घकाल तक अभिभूत करता रहता है।

अंततः वह संपूर्ण ज्ञान व श्रम-वैभव, सबके ज्ञान, आनंद, उत्कर्ष व जीवन-सुख का सर्वमान्य पर्याय भी हो जाता है। जब एक उन्नत बीज से विकसित स्वस्थ-पौध का स्वतंत्र अस्तित्व हर आगंतुक के जीवन को उल्लसित व प्रकाशित कर देने की शक्ति रखता है तो सत्याचरण व शब्द-साधना से अपने पास-परिवेश को संस्कारित करने वाले विराट व्यक्तित्व से जगती के लाभान्वित होने की तदनुसार कल्पना की जा सकती है।

सद-चिंतन का कौन सा बीज, आपके जीवन व चिंतन का पर्याय हो जाय, कौन आपके गंतव्य व मंतव्य में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए विवश कर दे, कहा नहीं जा सकता। शब्द और अर्थ के वास्तविक चमत्कार को, जीवन में आए किसी विस्मयकारी परिवर्तन के उपरांत ही महसूसा जा सकता है।

कुछ तपस्वी शब्द, कालांतर में मानव देह धारण कर लोक के कल्याण हेतु ही अवतरित होते हैं। शब्द की देह जब आत्मरूप में परिवर्तित हो चिंतन की आधारशिला बनती है तो वह अक्षरब्रह्म की इस ऊध्र्वमुखी यात्रा की प्रतिष्ठा का पर्याय हो जाती है। जीवनानुभूति की वह अंतरंगता अवश्य किसी अभीष्ट की ओर अग्रसर होकर परोक्षतः अपने परिवेश व लोक को प्रभावित करती है।

जहां जीवन ही परमार्थ के हित-चिंतन की अवधारणा हेतु प्रतिबद्ध हो, वहां जीवन की सकारात्मकता व सृजन के आनंद-मूल्यों का शत-प्रतिशत प्रतिबिम्ब स्वतः ही दिग्दर्शी होता है।

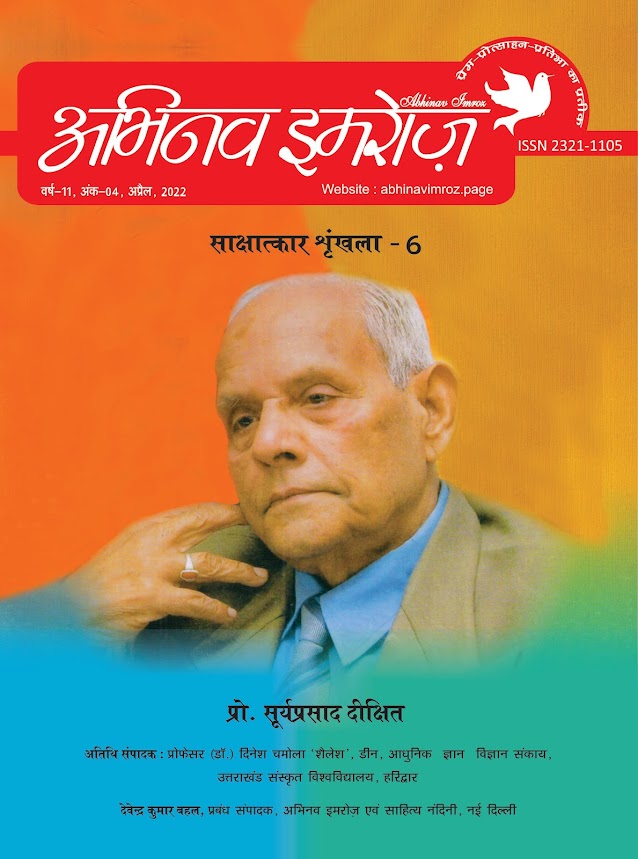

प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित उन विरल व्यक्तित्वों में से हैं जिनमें अबाध साधना के उत्स, विगत कई दशकों के उपरांत भी सृजनात्मक वैविध्य के रूप में पूरी निष्ठा के साथ सोत्साह दिखाई देता है।

आज भी उनका अथक श्रम, स्वाध्याय व चिंतनशील सृजनधर्मी व्यक्तित्व, बौद्धिक व भौतिक रूप में चिंतन वीथियों को नई ऊंचाइयां प्रदान कर ज्ञान के वैश्विक परिदृश्य को गौरवान्वित करता आ रहा है। जहां आज प्रदर्शन व अवसरवादिता के पक्षधर, प्रायः साधनात्मक पथों से कन्नी काट,अपनी तंत्र-याचना, तथाकथित चाटुकारिता से धनार्जन व पदार्जन कर स्वार्थ-सिद्धि में संलग्न हो, दुर्लभ मानव-जीवनादर्श को बाधित करने से नहीं अघाते, वहीं श्रमसाध्य जीवन व्यतीत कर, इस दृढ़-संकल्पी, साहित्यसेवी की बाल-सुलभ ज्ञान जिज्ञासा व पिपासा की अटूट चिंतन-श्रृंखला बिना किसी अवरोध के, अपने अस्तित्व की सोद्देश्यता सिद्ध करती है।

दीक्षित जी जैसे साधकों का व्यक्तित्व, जीवन की अंतिम श्वास तक ज्ञान की इस अक्षुण्ण परंपरा व ऊध्र्वमुखी लौ के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है जिससे साहित्य व संस्कृति की अपूर्व भाव-संपदा का अनहद नाद, काल व लोक को झंकृत करने की सामथ्र्य जुटाए रहता है।

साहित्यकार के समग्र चिंतन को साक्षात्कार के परिसीमित खांचे में समेटने का मोह सदैव रहता है, किंतु लघु भाव-गागर में असीमित ज्ञान-राशि को समग्रतः समेटना दुष्कर है, फिर भी इस महत्त्वपूर्ण श्रृंखला को अपूर्व बनाए रखने की अवधारणा सतत गतिमान है। बहल जी का उत्साही मन भी, इस प्रकार के संग्रहणीय अंकों के लिए उल्लसित रहता है। निश्चित ही ‘अभिनव इमरोज‘ की यह साक्षात्कार विविधा, न केवल लेखकों, पाठकों के लिए, बल्कि चिंतकों व शोधार्थियों के लिए भी अत्यंत उपादेय होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हेतु बहल जी व उनकी टीम को साधुवाद। हार्दिक शुभकामनाएओं सहित,

सस्नेह आपका, प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश चमोला ‘शैलेश,‘’ डीन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय एवं अध्यक्ष, भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

*23, गढ़ विहार, फेज -1, मोहकमपुर, देहरादून -248005, मो. 09411173339

___________________________________________________________________________________

डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित का परिचय

डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित का जन्म 6 जुलाई, 1938 को उत्तर प्रदेश, रायबरेली जनपद के बन्नावां नामक ग्राम में हुआ। पिता श्री भगवती प्रसाद दीक्षित, संत प्रकृति के तथा माता श्रीमती शिव दुलारी देवी वैष्णवी धर्मनिष्ठ महिला थीं। आपने ‘छायावादी गद्य‘ पर पी-एच.डी तथा ‘व्यावहारिक सौंदर्यशास्त्र‘ पर डी.लिट्. की उपाधि प्राप्त की। आपकी प्रमुख पुस्तकों में ‘प्रसाद का गद्य‘, ‘निराला का गद्य‘, ‘पंत जी का गद्य‘, ‘महादेवी का गद्य‘, ‘लक्षित निराला‘, ‘प्रसाद की अंतश्चेतना‘, ‘निराला की आत्मकथा‘, ‘छायावाद का व्यावहारिक सौंदर्यशास्त्र‘, ‘छायावाद की सही परख-पहचान‘, ‘प्रसाद समग्र‘, ‘निराला समग्र‘, ‘पंत समग्र‘, ‘प्रयोजनपरक हिंदी‘, ‘राजभाषा के पचास वर्ष‘, ‘भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा प्रबंधन‘, ‘प्रयोजनी हिंदी‘, ‘मीडिया लेखन कला‘, ‘जनसंचारः प्रकृति एवं परंपरा‘, ‘संचार भाषा हिंदी‘, ‘वृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश‘, ‘अवधी साहित्य कोश‘, ‘हिंदी अनुवाद कोश‘, ‘हिंदी राम साहित्य कोश‘, ‘ब्रज संस्कृति विश्वकोश‘, ‘अवध संस्कृति विश्वकोश‘, ‘पद्मावत प्रभा‘, ‘राम की शक्ति पूजा‘, ‘कुकुरमुत्ता‘, ‘शिव सिंह सिंगर रचनावली‘, ‘चंदन रचनावली‘, ‘सूक्ति सुधा‘, ‘आचार्य चिंतामणि‘, ‘आचार्य बेनी भट्ट‘, ‘हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका‘, ‘साहित्य का इतिहास दर्शन‘, (आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल), ‘राज्याश्रय और साहित्य‘, ‘नया साहित्य नए रूप‘, ‘लखनऊ के कवि‘, ‘आधुनिक अत्याधुनिक हिंदी कवि,‘ ‘स्वातंत्र्र्य समर में साहित्यकारों की सहभागिता‘, ‘हिंदू हिंदी‘, ‘आशु कविता‘, विश्व पटल पर हिंदी‘, ‘सेनापति तुलसी‘, ‘मानस आस्था का अर्क है‘, ‘तुलसी मत‘, ‘तुलसी जन्मभूमि‘, ‘राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और साकेत‘, ‘मिश्र बंधु‘, ‘हिंदी सौरभ‘, ‘लाला भगवानदीन‘, ‘अवधी भाषा और साहित्य संपदा‘, ‘अवधी श्रम गीत‘, ‘अवधी राम काव्य‘, ‘चिंतन मनन‘, ‘मंथन पर्व आदि अनेक पुस्तकों का लेखन किया। कई पत्रिकाओं का संपादन। ‘साहित्य भूषण सम्मान‘, ‘दीनदयाल उपाध्याय सम्मान‘, ‘साहित्य वाचस्पति उपाधि‘ आदि अनेक सम्मान प्राप्त। देश के अनेक विभागों, कार्यालयों, मंत्रालयों में अनवरत व्याख्यान। प्रस्तुत है हिंदी सेवी, समालोचक, प्रो. से हुई विस्तृत बातचीत के संपादित अंश-)

आपके जन्म, शिक्षा-दीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और नामकरण के संबंध में यदि यथेष्ट जानकारी हो जाए तो भेट वार्ता का प्रारूप निर्मित करने में सुविधा होगी।

मेरा जन्म उत्तरप्रदेश के जनपद रायबेरली में बछराँवा के निकट लालगंज रोड पर स्थित बन्नावाँ नामक गाँव में हुआ था। बछराँवा से 3 किमी दूर स्थित इस गाँव की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। इसमें लगभग डेढ़ सौ कान्यकुब्ज ब्राह्मण-परिवार हैं। अधिकतर किसान हैं। कुछ शिक्षक हैं और कुछ पौरोहित्य कर्म से जुड़े हैं। उनके अतिरिक्त चार पाँच बैस ठाकुरों के परिवार हैं। गाँव का भूगोल तथा प्रकृति-परिवेश बड़ा विचित्र है। इसके चारों ओर बड़े-बड़े तालाब हैं। बीच में टापू जैसा गाँव है। वर्षा में यह पहले तीन चार माह जलमग्न रहता था। सम्पर्क मार्ग प्रायः टूट जाता था। वहाँ का जलस्तर तो और भी विचित्र है। वर्षा ऋतु में कुछ कुओं का पानी ऊपर उफना आता था। लोग स्वयं बाल्टी डुबोकर पानी भर लिया करते थे। गर्मी में भी जलस्तर अधिक से अधिक दस-बारह फीट नीचे जाता था। पूरे गाँव में चिकनी दोमट मिट्टी है। धान की फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है। अब तो हल बैल और मवेशी प्रायः नहीं दिखायी देते। लोग मशीनों से अधिया खेती कराते हैं। जनता आराम तलब और आत्म मुग्ध सी हो गयी है। ज्यादातर आम आदमी हैं। न अमीर, न बहुत गरीब। इस गाँव का इतिहास लगभग तीन सौ वर्ष पुराना है। ऐसी जनश्रुति है कि हमारे एक पूर्वज बन्ना जी ने कुछ वनों को काटकर यह गाँव बसाया था। पहले इसे बनगवाँ कहा गया होगा, फिर बन्ना से जुड़कर बन्नाँव (कालांतर में बन्नावाँ) हो गया। नवाबी शासनकाल में इस गाँव को बहुत दिनों तक कर से मुक्त रखा गया था। आसफुद्दौला के शासन काल में जब नवाबी कारिंदों ने इस गाँव का अधिग्रहण करना चाहा तो गाँव के तत्कालीन स्वामी बन्ना जी के उत्तराधिकारी चिरंजू जी ने बगावत कर दी। फलतः नवाबी सेना के छापे पड़ने लगे। चिरंजू जी भूमिगत रहने लगे। एक बार पकड़ में आ गए। लखनवी दरबार में उनकी पेशी हुई। उन्होंने गाँव की जागीर समर्पित करने से मना कर दिया। उन्हें कैद कर लिया गया। वहाँ रात में जब नाच-गाने की महफिल सजी हुई थी, चिरंजू अपनी कोठरी में बंद थे। वे बार-बार यही वाक्य दुहराते हुए सुने गए-‘‘अरे रे, चूक गया।‘ सिपाहियों ने पूछा-कौन चूक गया? तो वे बोले कि जो तबलची थाप दे रहा है, लगता है कि उसकी एक उँगली घायल है, जिससे उसकी ताल बार-बार चूक रही है। नवाब ने तबलची को बुलाकर उसकी जाँच की तो एक उँगली आधी कंटी हुई पायी गयी। उन्होंने चिरंजू जी से पूछा कि क्या तुम उससे बेहतर तबला बजा सकते हो? चिरंजू ने वह चुनौती स्वीकार कर ली और फिर ऐसी संगत की कि नवाब बाग-बाग हो उठे। उन्होंने कहा-‘‘आज मनचाहा इनाम माँग लो।‘‘ चिरंजू जी ने माँगा कि हमारा गाँव कर मुक्त कर दिया जाये। तब से जमींदारी उन्मूलन तक बन्नावाँ किसी रजवाड़े के अधीन नहीं रहा। मैंने जब होश संभाला था, उस समय दीक्षित परिवार की चार शाखाएँ गाँव में थीं। हम लोग रूपये में चार-चार आने (चैंथाई स्वामित्व) के जमींदार कहलाते थे। कालक्रम में दुबे परिवार और शुक्ल परिवार भी गाँव की जमींदारी के हिस्सेदार बने और फिर 1950 के बाद हम भूमिधर किसान बन गए।

ब्राह्मण बहुल होने के कारण इस गाँव में शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार था। स्कूली शिक्षा यानि मिडिल स्कूल पास व्यक्ति तो बहुत थे, पर तब तक ग्रेजुएट कोई नहीं था। पारंपरिक पांडित्य वाले लोग ज्यादा थे। गाँव में एक लोअर प्राइमरी पाठशाली थी, जिसमें पड़ोस के ही एक गाँव से कभी पंडित जी, कभी मुंशी जी पढ़ाने आते थे। तब तक इस गाँव में कोई बड़ी चोरी, डकैती, हत्याकांड, दंगा जैसी दुर्घटनाए नहीं सुनायी देती थीं। गाँव में प्रायः कथा वार्ता, कीर्तन, मानस गायन, रामलीला, नाटक, सत्संग, कवि गोष्ठी, महोत्सव, भण्डारा आदि होते रहते थे। होली बहुत धूम धाम से मनायी जाती थी। यहाँ के कई फगुवार प्रसिद्ध थे। फाग गायन की वर्ष पर्यंत तैयारी करके बाहरी गाँवों के कई लोग प्रतियोगिता करने आते थे। इस गाँव के कई लोग कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, काशी, प्रयाग, दिल्ली, अयोध्या आदि से जुड़े हुए थे, इसलिए खान-पान, पहनावा, रहन-सहन आदि की दृष्टि से वे काफी आधुनिक थे। गाँव में ऐसे कई बुजुर्ग थे, जिन्हें प्राचीन कवियों के चार-पाँच सौ छन्द कंठस्थ थे। प्रति संध्या गाँव के शिवाले में उनका यह ‘‘कवित्तहाव‘‘ होता रहता था। गाँव में कई वैष्णव, शैव एवं देवी मंदिर थे। एक स्वामी जी रामानुज सम्प्रदाय से जुड़े थे। वे आस-पास के गावों के दीक्षा गुरु थे। दो प्रसिद्ध रामायणी कथावाचक और उपदेशक थे। एक वैद्य जी थे, जो किसी रजवाड़े में राजवैद्य रह चुके थे।

इसी गाँव में आज से चैरासी वर्ष पूर्व 1938 ई० में पंडित भगवती प्रसाद दीक्षित के ओरस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। रविवार, प्रत्यूष बेला, फाल्गुन अमावस्या का दिन। परिजनों ने सूर्य देव का कृपा प्रसाद. समझ कर मेरा नाम सूर्यप्रसाद रख दिया। तब नामकरण संस्कार सूर्य पूजा (छठी) के दिन किया जाता था, अपने कुल पुरोहित के माध्यम से। बारहवें दिन भोज आदि का आयोजन किया गया। यथा समय चूड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन और विद्यारम्भ जैसे संस्कार सम्पन्न हुए। तब विद्यालय में प्रवेश पाँच वर्ष बाद होता था, लेकिन गाँव की पाठशाला में बच्चों की संख्या कम हो गयी थी। स्कूल के टूट जाने का खतरा था, इसलिए हमारे पंडित जी ने मेरी कुछ उम्र बढ़ाकर मुझे स्कूल में भर्ती कर लिया था। उस विद्यालय में कुल चार वर्ग थे- अलिफ, बे, अव्वल और दोम। माध्यम थी उर्दू-हिन्दी समन्वित भाषा। 1946 में लोअर प्राइमरी पाठशाला पास करके मैं बछराँवा के अपर प्राइमरी पाठशाला में भर्ती हुआ। तब पक्की सड़क नहीं थी। वर्षा के दिनों में मैं घरेलू नौकर के साथ घोड़ी पर चढ़कर आता-जाता था। शेष दिनों में संगी सथियों के साथ खेलते कूदते पैदल। 15 अगस्त 1947 को विद्यालय के ऊपर से एक हेलीकाप्टर ने कुछ पर्चे गिराये थे। बच्चे उन्हें लेकर मास्टर जी के पास आए। उसमें मैथिलीशरण गुप्त जी की एक कविता छपी हुई थी-

‘‘आज हथकड़ी टूट गयी है,

नीच गुलामी छूट गयी है।

उठो देश कल्याण करो अब,

नव युग का निर्माण करो अब।‘‘

स्कूल में लइया के लड्डू बाँटे गए थे। उसे तिरंगे झण्डे एवं रंग बिरंगी झण्डियों से सजाया गया था। स्कूल के पास ही गुरुवर चन्द्रिका प्रसाद जी का आश्रम था। मुंशी जी उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आश्रम में जोर जोर से भाषण हो रहे थे। वे भाषण तो हमारी समझ से परे थे, पर कुल मिलाकर वह माहौल हर्षोल्लास पूर्ण था।

प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके मैं मिडिल स्कूल में गया। तीसरे वर्ष जब बोर्ड की परीक्षा होनी थी तो गुरुवर चन्द्रिका प्रसाद जी द्वारा स्थापित गाँधी विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल में उस मिडिल स्कूल का विलयन हो गया,फलतः हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा छह वर्ष बाद 1954 में हुई।

मीडिल स्कूल तक मैं एक औसत विद्यार्थी था। कारण, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। माता जी और पिता जी को मैं बाद में बड़ी कठिनाई से केवल हस्ताक्षर करना सिखा पाया। माता जी पढ़ी तो नहीं, पर कढ़ी बहुत थीं। लोक गीत, कहावतें, लोक कथायें, और लौकिक रीति रिवाज उन्हें इतने सारे याद थे कि सुनकर लोग दंग रह जाते थे। उनके हर वाक्य के आगे पीछे कोई न कोई लोकोक्ति जरूर रहती थी। गीत-गायन, वादन के कार्यक्रम उनके बिना सूने या अधूरे माने जाते थे। कब कौन रीति-रिवाज कैसे निभाने चाहिए, इसकी वे विशेषज्ञ थीं और सच्चे अर्थों में सद्गृहिणी थीं। उनका मायका लखनऊ में था, इसलिए वे अपेक्षाकृत ज्यादा सलीकेदार थीं। हमारे नाना जी भी भूतपूर्व जमींदार, बल्कि बिगड़े रईस थे। इसलिए कुछ ज्यादा ही आभिजात्य माता जी को विरासत में मिला था। उन्होंने हम छह भाई-बहनों का विधिवत पालन-पोषण किया और भरसक गृह-मर्यादा की रक्षा की। अपने गाँव घर से उनका गहरा लगाव था। बहुत अनुरोध करने पर कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ जाती थीं। यों, चित्त वहीं रमता था। उन्होंने कई पौत्र-प्रपौत्र प्राप्त कर 92 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्यागा। निधन के चार माह पूर्व पूर्ण स्वस्थ अवस्था में उन्होंने एक प्रसंग चलाकर मुझसे यह प्रतिज्ञा करायी थी कि तुम कहीं भी रहो, पर मेरी चिता को आग तुम्ही दोगे और संस्कार तुम्ही करोगे। हम लोग उनका हाल चाल फोन से नित्य मालूम करते रहते थे। भरसक साधन-सुविधायें उपलब्ध कराते रहते थे और बीच-बीच में जाकर मिल आते थे। एक दिन जब मैं इलाहाबाद आयोग की बैठक में व्यस्त था, तभी फोन से माता जी की गंभीर बीमारी का हाल मिला। मुझे कुछ पूर्वाभास हुआ और मैं तत्काल गाँव पहुँचा तो वे मेरी ही राह देख रहीं थीं। बराबर पूछती जा रहीं थीं कि सूरज अभी नहीं आए। मैंने पहुँचकर कुछ देर बात की। कुछ उपचार किया। मैं बछराँवा से एक डॉक्टर को भी साथ ले गया था। उसने भरसक प्रयास किया, पर लगभग आध घण्टे के भीतर ही सबको शुभाशीष देते हुए उन्होंने सदा के लिए आँखें बंद कर लीं। दूसरे दिन उनकी शवयात्रा में गाँव-जवार का भारी जन समूह शामिल हुआ। गंगा तट पर दाह संस्कार हुआ और फिर गाँव में अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न हुआ।

मेरे पिता जी का निधन पहले हो चुका था। वे स्वभाव से नितांत साधु पुरुष थे। न किसी से विशेष राग, न द्वेष और सदैव आत्म मग्न। हमारा संयुक्त परिवार था। पिता जी से दो बड़े अग्रज थे। सबसे बड़े ताऊ जी पं0 शिवराम दीक्षित विधुर थे और निःसन्तान थे। उनका एक मात्र व्यसन और मिशन था, आम के बगीचे लगाने का। उनकी जमींदारी के हिस्से में कई बड़े-बड़े ऊसर थे, जिनमें उन्होंने हजारों पेड़ रोपे थे। वे मजदूरों के साथ इन्हीं पेड़ों की देख-रेख में व्यस्त रहते थे। हम बच्चों को बहुत स्नेह करते थे। मझले ताऊ जी भी विधुर और निःसन्तान थे। वे अपने समय के, अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध महाजन थे। जरूरत भर की भाषा और गणित समझते थे। एक मुनीम रखे हुए थे। घर के सामने उन्होंने एक शिवालय बनवाया था और उसी के बगल में आवास । भोजन सबके साथ। स्वभाव से बहुत मितव्ययी थे, लेकिन हम तीनों भतीजों की पढ़ाई के लिए बराबर तत्पर रहते थे। हम तीन भाइयों में सबसे बड़े भाई मिडिल स्कूल तक पढ़कर खेती किसानी में लग गए। दूसरे मझले भाई हाईस्कूल करने के बाद ननिहाल (लखनऊ) में आकर पढ़ने लग गए। अकेला मैं इण्टरमीडिएट तक उनकी सेवा में रहा। यज्ञोपवीत हो जाने के बाद से उन्होंने मुझे मन्दिर-पूजा का दायित्व दे दिया था और पढ़ाई में मेरी अभिरुचि तथा सफलता से प्रसन्न होकर उन्होंने सभी घरेलू कार्यों से मुझे मुक्त कर दिया था। उसके पहले हम गाँव के बच्चों को खेती-किसानी में कुछ न कुछ हाथ बटाना पड़ता था। जैसे- जब जुताई या सिंचाई हो रही हो तो मजदूरों को नाश्ता पहुँचाने का दायित्व हमारा था। हम एक बड़ी टोकरी में खाद्य पदार्थ लेकर जाते थे और जलपान कराकर लौट आते थे। प्रति सन्ध्या जब घरेलू पशु चरागाह से लौटते थे तो उन्हें यथा स्थान खूटे से बाँधना हम बच्चों का दायित्व था। कभी-कभी अपने दुधारू पशुओं को चराने का काम आ जाता था। इसी तरह पाँस (खाद) की ढुलाई हमें करनी पड़ती थी, किन्तु हाईस्कूल तक आते-आते ताऊजी ने मेरे लिए अलग कमरा बनवा दिया था और इन सारे कार्यों से मुक्त कर दिया था। जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम लेकर हम आते थे तो प्रथम पोजीशन देखकर वे भाव विभोर हो उठते थे। कई दिनों तक वे आने-जाने वालों को रिजल्ट दिखाते रहते थे। इण्टर परीक्षा का

परिणाम जिस दिन निकला, मैंने अखबार उन्हें लाकर दिखाया। वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने एक निशान लगा लिया था। लोगों को बुला बुलाकर वे बता रहे थे कि देखो हमारा सूरज सारे जिलों में फस्र्ट आया है। कभी-कभी तो रो पड़ते थे। आज भतीजों के प्रति ऐसे वात्सल्य की कल्पना नहीं की जा सकती। परिणाम घोषित होने के पूर्व उन्होंने यह तै कर लिया था कि अब सबकी पढ़ाई समाप्त। बड़ा लड़का खेती सम्भाले, दूसरा महाजनी देखे और तीसरा कपड़े का व्यापार। नौकरी करना तब मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। संयोग ऐसा रहा कि पहली बार बोर्ड की ‘मेरिट‘ से जुड़े हमारे कालेज के प्रधानाचार्य और संस्थापक गुरुवर मुंशी जी हमारे गाँव आए और उन्होंने बधाई देते हुए ताऊजी को समझाया कि इसे उच्च शिक्षा दी जाये। गुरु जी का वचन ब्रह्म वाक्य था। अस्तु, ताऊजी ने मुझे लखनऊ जाकर बी.ए. में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी।

मेरे पिता जी सचमुच बीतराग थे। उस समय की लोक मर्यादा बड़ी विचित्र थी। लोग बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करते थे। स्त्रियाँ पर्दे में रहती थीं। घर आँगन के बाहर नहीं निकलती थीं। पिता अपने बच्चों को बड़ों के सामने गोदी में लेकर नहीं खिलाते थे। हमारी माता जी के और हम बच्चों के परिधान ताऊजी लाते थे। शेष घर गृहस्थी की खरीददारी पिता जी करते थे। हम सबकी बीमारी, पढ़ाई, शादी विवाह आदि के मामले में पिता जी का बोलना, (राय देना) अमर्यादित माना जाता था। मैंने इन तीनों भाइयों को एक दूसरे से आँख मिलाकर या मुखातिब होकर कभी बातचीत करते नहीं देखा सुना। जो बात कहनी होती थी, उसमें माध्यम हम बच्चों को बनाया जाता था। पिता जी ने पूरे जीवन में यह नहीं पूछा कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो? कहाँ नौकरी कर रहे हो? वे बस अग्रजों की आदेश-पूर्ति करते रहते थे। उनकी एक निश्चित दिनचर्या थी। सुबह तैयार होकर खेत-खलिहान की ओर चले जाते थे। दोपहर लौटकर स्नान, पूजा-पाठ, भोजन और विश्राम। अपराह्न में फिर खलिहान। सायंकाल वे मंदिर में लगभग दो घण्टे भजन, कीर्तन तथा मानस-गायन करते थे। पूर्ण अक्षर ज्ञान न होते हुए भी वे रामचरित मानस बाँच लेते थे। होलिकोत्सव में वे फाग, लेज, चहली की गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। गाँव की रामलीला में वे दशरथ का अच्छा अभिनय करते थे। उन्हें पहलवानी का बड़ा शौक था। कुल मिलाकर वे बड़े शांत, सहिष्णु, सर्वथा संत स्वभाव के थे। कभी किसी पर क्रोध नहीं किया और भरसक किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। उनका निधन भी बहुत आकस्मिक ढंग से हुआ। जाड़े की रात। अलाव के पास बैठे हुए। सहसा हृदय गति रुक गयी। मैं उन दिनों जोधपुर में था। तीसरे दिन पहुँच पाया। अंतिम दर्शन नहीं कर सका। मेरा विवाह हो चुका था और बड़ी पुत्री का जन्म भी। उनके आकस्मिक निधन का गहरा आघात हम सबको लगा। 1976 से 1999 तक मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा। अवकाश प्राप्त करके सपत्नीक लखनऊ में रह रहा हूँ। यही मेरी संक्षिप्त राम कहानी है।

साहित्य की दिशा में बढ़ने के स्वप्न आपके मन में कब कैसे जागे?

उच्च शिक्षा और साहित्य की दिशा में बढ़ने के सपने मुझे 1954 के आस-पास दिखने लगे थे। इसकी प्रथम प्रेरणा मुझे अपने गाँव के निवासी पं0 चन्द्रमणि जी से मिली। वे ‘सनेही मण्डल‘ के कवि थे। पारसीक परंपरा, राधेश्यामी शैली के लोकप्रिय नाटककार थे और भागवत. तथा मानस के प्रसिद्ध प्रवचन कर्ता थे। वे ‘भारती भवन‘ नाम का एक पुस्तकालय चलाते थे। उन्हीं के देखा देखी मैंने ‘सरस्वती संदन‘ नामक एक पुस्तकालय-वाचनालय शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे पुस्तकालय को कई पुस्तकें दीं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कुछ-कुछ तुकबंदी करने लगा था। उन्होंने समय≤ पर मेरे गीतों एवं छंदों में संशोधन किया। सन् 1954 से मेरी कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। 12वीं कक्षा में मुझे हिन्दी पढ़ाने वाले एक ऐसे गुरू मिले, जिन्होंने जीवन की धारा ही बदल दी। वे धारावाहिक भाषण देते थे। उन्होंने मुझे वाद विवाद और अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। गुरुवर श्री नृपति सिंह भदौरिया जी ने मुझे आँसू, कामायनी, मधुशाला आदि के ऐसे-ऐसे छन्द रटाये, जिनकी कोई काट न हो। हर ‘‘डिबेट टापिक‘ से संबंधित वे स्वयं ‘पवाइंट्स‘ बनाते थे और रिहर्सल करवाते थे। मेरे बाहरी प्रतियोगिताओं में स्वयं साथ-साथ जाते थे और जो ट्राफी मिलती थी, उसको लेकर कालेज में उत्सव मनाते थे। अपने प्रश्न पत्र में एक बार उन्होंने हिन्दी में मुझे 100 में 93 नम्बर दिए और उस कापी का सार्वजानिक प्रदर्शन तक कराया। उन्होंने कालेज की पत्रिका का मुझे छात्र सम्पादक बनाया और उसमें 1956 में मेरा पहला-पहला समीक्षात्मक लेख ‘‘साहित्य में लोक मंगल‘‘ छापा। इससे मेरे मन में लिखने और बोलने की क्षमता का अवश्य ही विकास हुआ होगा। मेरे ग्राम गुरु चंद्रमणि जी उन्हीं दिनों ‘रायबरेली के कवि‘ नामक एक पुस्तक लिख रहे थे। उनके पास काफी कच्चा माल था, पर वे प्रायः यात्रा पर रहते थे। वे कभी-कभी कुछ सामग्री मुझे दे जाते थे। मैं उसको परिचयात्मक निबन्ध के रूप में ढाल देता था। हिन्दी साहित्य के इतिहास से हमने रायबरेली-निवासी कुछ अल्पख्यात लेखक खोज लिए थे। इन सब पर लिखते हुए मन में यह विश्वास अवश्य जागा होगा कि मैं भी समीक्षात्मक लेख लिख सकता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के गुरुओं की प्रेरणा से मैंने तुलसी, सूर, जायसी, कबीर, प्रसाद, निराला, मैथिलीशरण, दिनकर, प्रेमचन्द आदि को विशेष रुचि के साथ पढ़ा। पहले मुझे संस्कृत अति प्रिय थी और हिन्दी तो थी ही। स्मरण शक्ति अच्छी थी, वक्तृत्व कला काफी सीख ली थी, इसलिए उत्तरोत्तर जीवन यात्रा सुविधापूर्वक बढ़ती रही।

मेरा अनुमान है कि साहित्य सेवा की अभिरुचि आपमें काव्य रचना के कारण पैदा हुई है। क्या यह सही है?

हाँ, यह सही है। हिन्दी विषय की ओर आने का मुख्य कारण था काव्य-रचना से लगाव। हाईस्कूल में पढ़ते हुए मैं नवोदित मंचीय कवि के रूप में चर्चित हो चला था। तब मेरा कंठ काफी सुरीला था और गीत गायन मैं बड़े हाव-भाव के साथ करता था। तब गाँव-गाँव में कवि गोष्ठियाँ होती रहती थीं। मैंने अपने विद्यालयी मंच से लेकर कई संस्थागत मंचों पर काव्य पाठ किया। मुझे प्रोत्साहित करने वालों में प्रमुख थे-आशुकवि जगमोहन नाथ अवस्थी जी (लखनऊ) अमरेश जी (रायबरेली) दिवाकर त्रिपाठी (उन्नाव) आदि। बी. ए. में पढ़ते हुए मैंने लखनऊ के कई साहित्यकारों का कृपा-प्रसाद प्राप्त किया, जिनमें माधुरी संपादक पं. रूपनारायण पाण्डेय, गुरुवर डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ.. ब्रजकिशोर मिश्र, प्रथम देव पुरस्कार विजेता दुलारे लाल भार्गव, तोरन देवी ‘लली‘, नागर जी, यशपाल जी, पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी, निशंक जी, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम अग्रगण्य हैं। इस बीच मैंने ‘मंजरी‘ नामक एक काव्य-संकलन अपने ताऊजी के सौजन्य≶ोग से प्रकाशित किया। मेरे अग्रज देवी प्रसाद दीक्षित ‘देवेश‘ और मैं ‘सुरेश‘ दोनों की कविताएँ ‘दीक्षित बन्धु‘ के नाम से उसमें समहित की गयी थीं। इस कविताई का नशा कुछ इतना ज्यादा मेरे दिलोदिमाग में बैठ गया था कि समीक्षात्मक पुस्तकें पढ़ने से उच्चाटन होने लगता। इससे बी.ए. प्रथम वर्ष का मेरा परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हुआ। निदान, एक दिन मैंने यह शपथ ली कि अब कविता नहीं लिखूगा। केवल पढ़कर और पढ़ाकर काव्य का आनन्द-लाभ करूँगा। इसी तरह आरम्भ में कुछ कहानियां, एकांकी, लेख आदि मैंने लिखे थे। उनसे भी विदा ले ली और केवल आलोचनात्मक अध्ययन में केन्द्रित हो गया। मुझे कोई न कोई छात्रवृत्ति निरंतर मिलती रही। उस युग में इतनी धनराशि मेरे लिए पर्याप्त थी, अतः मुझे कभी अभिभावकों से आर्थिक सहायता नहीं माँगनी पड़ी। मैं लखनऊ में सात वर्ष रहा। खाद्य सामग्री घर से आ जाती थी। किराये का कमरा हम दो साथियों ने ले रखा था। भोजनादि की व्यवस्था हम स्वयं कर लेते थे। सादा सात्विक मितव्ययी जीवन था। केवल किताबें खरीदने का व्यसन ही एक मात्र खर्चीला मुद्दा था। यथासमय मैंने बी.ए., एम.ए. की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। एम.ए. में सर्वप्रथम स्थान होने के कारण मुझे रायबरेली के एक नवस्थापित डिग्री कालेज से अध्यापन कार्य का निमंत्रण मिला, किन्तु धुन सवार थी पीएच.डी. करने और विश्वविद्यालय में नौकरी करने की। उसी बीच भगवत् कृपा से मुझे तीन वर्षों के लिए यू.जी.सी. की फेलोशिप मिल गयी। लगातार जुटकर 1963 में मैंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया। उसके तुरंत बाद विवाह हो गया और उसी बीच जोधुपर विश्वविद्यालय में नौकरी लग गयी। तब से मैं शोध-समीक्षा में केन्द्रित होकर साहित्य सेवा में भरसक संलग्न हूँ।

आपके कैशोरकाल की कुछ खट्टी मीठी स्मृतियाँ अवश्य होंगी? सम्भव है, उनसे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए हों?

अपने किशोरकाल की जब सुधियाँ सँजोता हूँ तो मन में कुछ कडुवाहट भी भर जाती है। कभी-कभी मुझे घर के आहाते में लगे नीम के पेड़ (तने) से बँधे हुए, पीटे जाते हुए, रोते चिल्लाते हुए कर्जमंद गरीब मजदूरों के स्वर मुझे सुनायी देते हैं, जो पोत, (लगान) न अदा कर पाने के कारण दण्डित किए जाते थे। मुझे वह दृश्य भी रह-रहकर याद आ जाता है, जब सावन-भादों के महीनों में अनाज उधार लेने वालों की लम्बी पंक्ति घर के सामने लग जाती थी। उन दिनों प्रायः बाढ़ आती रहती थी, जिससे बहुत सारी खेती नष्ट हो जाती थी। चैत्र से आषाढ़ तक तो लोग किसी प्रकार ‘निर्वाह कर लेते थे, पर सावन-भादों में अन्न का संकट आ जाता था। एक कहावत प्रचलित थी कि सावन में सुवा (तोता) भी उपास (उपवास) करता है, यानि तोते को देने के लिए दो चम्मच आटा भी कई लोग नहीं जुटा पाते थे। तब बिजली नहीं थी, वाटर पम्प नहीं थे। प्रायः सूखा भी पड़ जाता था। चीनी, केरोसिन और कपड़ा लेने के लिए कई-कई मील चलकर कोटेदार के पास जाना होता था। उन दिनों ब्रह्म भोज (दावतें) खाने का बड़ा शौक था। आस-पास के गांवों से लोग यह संदेश मेरे घर भेज देते थे कि अमुक दिन इक्कीस ब्राह्मण लेकर आइए। इन ब्रह्म भोजों में तरह-तरह की लीलायें और प्रतियोगिताएँ होतीं थीं। लोग कौतुकी दृष्टि से देखते थे कि किसने कितनी पूड़ियाँ खायीं या प्रति चवन्नी इनाम लेकर कितने लड्डू पेड़े खाए। तब एक से एक भोजन भट्ट थे। इन दंगली भोजन भट्टों को देखने के लिए मैं भी भोजयात्रा में कभी-कभी सम्मिलित हो जाता था। इससे बड़ा लोमहर्षक, बल्कि भयावह दृश्य होता था महाभोज का। उसमें गाँव-जॅवार का पूरा जनसमूह सम्मिलित होता था। किसी को व्यक्तिगत नियंत्रण न देकर केवल डुग्गी पिटवा दी जाती थी। इस भोज में स्थायी नागरिकों के अतिरिक्त कितने कुदुवा (यायावर, घुमन्तू) लोग आकर पंगत में बैठ जाएँगे, इसका पूर्वानुमान कोई नहीं लगा पाता था। गृहस्वामी युक्ति पूर्वक भोजन सामग्री की तात्कालिक व्यवस्था करता था। इन्हें खिलाने के लिए विशेषज्ञ लोग बुलाये जाते थे। ये भोजनार्थी जितना खाते थे, उतना ही माल चुरा लेते थे। उनकी खूराक भी आश्चर्य जनक थी। यदि कोई पूड़ी सब्जी मिष्ठान्न यानि सब पदार्थ परोसने लगे तो इनका पेट ही नहीं भर पाता था। इनका मुँह बाँधने के लिए पूड़ी के साथ केवल पिसी घुटी शकर दी जाती थी। खटाई एवं नमकीन की बिल्कुल मनाही। बीच में पानी भी नहीं। शकर फाँकते-फाँकते इनका मुँह बन्द हो जाता था। दस बारह सुहारियों (बड़ी पूड़ियों) से ज्यादा नहीं खा पाते थे। बचपन में मैंने ऐसे भोजों में तीन-तीन हजार कुदुवे भोजनार्थी देखे हैं। इधर दस वर्षों से कुदुवा-प्रथा समाप्त हो गयी है। अब तो ब्रह्म भोजों में बहुत मनुहार करने से लोग आते हैं और वे भी प्रायः अवयस्क। एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से जुड़े होने के कारण जनेऊ हो जाने के बाद मैं बहुत दिनों तक यथासमय सुस्वादु भोजन से वंचित रहा। तब कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने परिजनों द्वारा बनायी गयी रसोई के अतिरिक्त कहीं भोजन नहीं कर सकता था। मैंने सात वर्षों तक प्रातः काल केवल खिचड़ी खाकर गुजर-बसर की। मुझे प्रातः पूजापाठ करके नौ बजे बछराँवा कालेज के लिए रवाना होना पड़ता था। तब तक इतने बड़े संयुक्त परिवार में मेरे लिए पवित्र (अनूठी) रसोई नहीं तैयार हो सकती थी। किसी प्रकार लकड़ी जलाकर चूल्हे में खिचड़ी भरी. बटलोई चढ़ा दी जाती थी और वह स्वतः पक जाती थी। पूजनोपरान्त वह प्रसाद पाकर मैं पढ़ने चला जाता था। सांयं पाँच बजे तक घर लौटता था। तब गाँवों में चाय एवं नाश्ता का चलन नहीं था। केवल चना-चबैना मिलता था। भोजन की बारी रात दस बजे के आस-पास आती थी। जलपान के रूप में गुड़ का प्रचलन था या राब के शर्बत का। कभी-कभी फसली फल मिल जाते थे। सभी बड़े यही उपदेश देते रहते थे कि ‘कम खाओ, गम खाओ।‘ व्रत के नाम पर उपवास बहुत करने पड़ते थे। स्वयं पाकी होने का इतना अभ्यास करा दिया गया था कि लखनऊ में बी.ए. करते हुए कभी कोई समस्या नहीं हुयी। यज्ञोपवीत करते हुए आचार्य जी ने यह संकल्प कराया कि मैं दो बार संध्योपासन जरूर करूँगा और दोनों वक्त शिव मन्दिर की पूजा भी। बारह से अट्ठारह वर्ष की आयु तक यह आध्यात्मिकता मेरे दिलोदिमाक में इस तरह भरी रही कि घर वालों को यह शंका होने लगी कि कहीं मैं वैरागी न हो जाऊँ। कुण्डली में मेरा राशिनाम था संतप्रसाद और वृत्ति में लिखा हुआ था साधु जीवन। इन सबके कारण खेल-कूद के प्रति कभी रुचि ही नहीं पैदा हुयी। बस दो रुचियाँ निरंतर रहीं। एक तो अन्त्याक्षरी, वाद विवाद, संगीत प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियों में गीत गायन और दूसरी रामलीला तथा नाटकों में अभिनय। हमारे गाँव की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध थी। मैं जूनियर हाईस्कूल में था, तभी लक्ष्मण रूप में परशुराम से जोशीला संवाद करने का अभ्यास मुझे कराया गया था। मैंने जोर-जोर से चिल्लाकर और रुके बिना सारा संवाद बोलकर लोगों को इतना खुश कर दिया कि मुझे कई वर्षों में कई सारे इनाम मिले। इसके बाद छह सात वर्षों तक मैं राम की भूमिका में रहा। आस-पास के कई कस्बों में होने वाली रामलीला में मुझे राम का ‘सरूप‘ बनाया जाता था। दशहरे पर जब रामजी की सवारी निकलती थी तो धार्मिक जनता इतना प्रणिपात करती थी, इतना चढ़ावा अर्पित करती थी कि मन पुलकित हो जाता था। रामलीला शुरू होने के दस दिन पूर्व से रोज गाँव का नाई मेरा उबटन (प्रसाधन) करने आता था। पुरोहित जी की पूरी देख रेख रहती थी। तब लोगों में यह विश्वास था कि जो रामजी का स्वरूप

धारण करता है, उसमें प्रभु जी का भावावतार हो जाता है। इन सब कार्यक्रमों का जाने-अनजाने यह प्रभाव अवश्य पड़ा कि गदहपचीसी की उम्र में भी मेरी चित्तवृत्ति विचलित नहीं हुयी। मैं हमउम्र किशोरों के ‘साथ कम और समाज के प्रतिष्ठित कवि-लेखक, पंडित, पुजारी, शिक्षक वर्ग के साथ ज्यादा जुड़ा रहा। इण्टर तक मेरे आदर्श रहे-मेरे ग्राम्य गुरु चन्द्रमणि जी, मेरे मानस गुरु मुंशी चन्द्रिकाप्रसाद (गुरूजी) और स्नातक कक्षा से पीएच.डी. पर्यन्त मेरे आदर्श बने रहे-हिन्दी विभाग के कई गुरुजन। साहित्यकारों में नागर जी, आशुकवि मोहन, पं. रूपनारायण पाण्डेय, भगवती बाबू आदि। इन सबके सान्निध्य के कारण जीवन में कई मोड़ आए, जैसे सिविल सेवा में उत्तीर्ण होकर भी मैं शिक्षण सेवा से जुड़ा रहा।

लखनऊ प्रवास के बीच तरुणावस्था में आपने अपने में क्या परिवर्तन देखा?

शोध कार्य में प्रवेश लेने के बाद मेरा अध्ययन केन्द्र बना विश्वविद्यालय टैगोर पुस्तकालय और आचार्य नरेन्द्रदेव अंतरराष्ट्रीय छात्रावास। वहाँ विभिन्न विषयों के शोधार्थियों से संपर्क हुआ। असली लखनवी अदायें तभी देखने को मिलीं। उनसे बहस करते हुए विभिन्न विषयों की जानकारी मुझे मिली और बौद्धिक आभिजात्य के कुछ संस्कार भी। खानपान की बंदिशें अब समाप्त हो गयीं थीं। पहनावे में भी आधुनिक यानि सूटेड बूटेड। टाई लगानी शुरू कर दी थी। यद्यपि दिनचर्या में पुरानी पढ़ाकू प्रकृति कायम थी। उन दिनों छात्रावास में पढ़ रहे अन्तेवासी को कोई असमय छेड़ता नहीं था। क्लास में टॉप करने का जुनून प्रायः विद्यार्थियों में सवार रहता था, इसलिए मेरा अध्ययन अबाध गति से चलता रहा। अपने प्रोफेसरों को देखकर महत्वाकांक्षा जग गयी थी विश्वविद्यालय में शिक्षक होने की। बड़ी विकट स्पर्द्धा थी, इसलिए बाहरी दुनिया की चकाचैंध से भरसक कटा रहा। पहले फिल्मों के प्रति बड़ी अरुचि थी। मेरे ग्राम-गुरु ने भली प्रकार यह समझा दिया था कि फिल्म देखने से बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, सो बी०ए० करने तक मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी। एक बार मेरे अग्रज जबरदस्ती पकड़कर ले गए तो मैं मनमारे बैठा रहा। जहाँ नाच गाना शुरू होता था, वहाँ आँखें बंद कर लेता था। मेरे इस नीरस स्वभाव और आचार्य श्री द्वारा लादे गए विकट ब्रह्मचर्य व्रत के कारण कभी कोई प्रणय-प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ,। शायद समय ही नहीं मिला या साहस ही नहीं हुआ। मैंने गाँव में एक पुस्तकालय खोल रखा था। लोगों के पढ़ने के लिए घर-घर किताबें पहुँचाता था। वहां भरसक एक साक्षरता अभियान भी चलाता था। भारत सेवक समाज की एक शाखा खोल रखी थी। उसकी टीम यदा कदा सफाई अभियान चलाती थी। नुक्कड़ नाटक खेलती थी और सामाजिक दायित्व संभालती थी। तरुणावस्था आते-आते काफी आधुनिक तो गया था, किन्तु लोक भीरुता और आदर्श प्रियता बराबर बरकरार रही।

हिन्दी विषय को अपना कैरियर बनाने की प्रेरणा कैसे कहाँ से प्राप्त हुई?

मेरी प्रिय भाषाएं थी संस्कृत और हिन्दी। विभिन्न प्रकार के दैहिक, भौतिक परिवर्तनों के बावजूद ग्रामीण प्रकृति एवं कृषि संस्कृति के भीतर रहते हुए मैं हिन्दी भाषा साहित्य की दिशा में अपेक्षाकृत ज्यादा सफल हुआ। बी.ए. कक्षा तक यह असमंजस रहा कि मैं एम.ए. संस्कृत में करूँ था हिन्दी में? किन्तु उसी दौरान संस्कृत विभाग के अन्तः कलह एवं शिक्षकों के जड़ व्यवहार से क्षुब्ध होकर, दूसरी ओर हिन्दी विभाग के कई गुरुजनों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संमोहित होकर मैं मन वचन कर्म से हिन्दी विभाग से जुड़ गया। दो वर्ष बड़े सुख से बीते। एम.ए. कर लेने के बाद, जैसा सुन रखा था, मेरे मन में यह दुराशा व्याप्त हो गयी थी कि टॉपर होने के कारण मुझे यथाशीघ्र नियुक्ति मिल जाएगी। कुछ ही दिनों बाद यथार्थ बोध हुआ, जिसने उद्विग्न कर दिया। मुझे विभाग में कई वर्षों से बैठे हुए बेरोजगार टॉपर दिखे। तब सारे पद तदर्थ नियुक्तियों से भर दिए जाते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप अपनी अति पर था। पूरा गुप्त साम्राज्य चल रहा था। मैंने शोध में प्रवेश ले लिया था। संयोगवशात् यू0जी0सी0 की फेलोशिप मिल गयी थी। रातोंदिन जुटकर मैंने तीन वर्षों में थीसिस पूरी कर ली। तभी परिवार ने वीटो लगा दिया और मुझे विवाह करना पड़ा। प्रश्न उठा, स्थायी आजीविका का। मैंने आवेदन पत्र भेजने शुरू किए। रायबेरली कालेज और शाहजहाँपुर के कालेज से नियुक्ति के न्यौते मिले थे, पर मन नहीं माना। उससे ज्यादा राशि फेलोशिप की थी। इस बीच मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग में इण्टरव्यू दिया, गवर्नमेंट गजटेट पोस्ट के लोभ वश। वहाँ से नियुक्ति पत्र आया, किन्तु बहुत विलंब से। उसके पूर्व जोधपुर विश्वविद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार हिन्दी शिक्षण मेरा कैरियर बन गया।

आपका जोधपुर-प्रवास कैसा रहा?

मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय में इण्टरव्यू दिया और नियुक्ति पत्र पाते ही जुलाई 1963 में कार्यभार ग्रहण कर लिया। भौगोलिक दूरी के बावजूद विश्वविद्यालय-सेवा का आकर्षण बड़ा प्रबल था। अस्तु, वहाँ तेरह वर्ष बिताये। वहीं तीनों बच्चे जनमे और बढ़े। सहधर्मिणी मंजु ने वहीं गृहस्थी जमायी। परम्परावादी आचार्य, अलंकार शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित रसाल जी (हिन्दी विभागाध्यक्ष) से मुझे भरपूर संरक्षण मिला। 4 वर्षों तक सुकवि-समीक्षक कुँवर चन्द्रप्रकाश जी की अध्यक्षता में रहा। पाँच वर्षों तक प्रसिद्ध आधुनिक आलोचक डॉ. नामवर सिंह के नेतृत्व में काम किया और उसी बीच दो वर्षों तक एक विराट विजन के रचनाकार ‘अज्ञेय जी‘ का सान्निध्य प्राप्त किया। जोधपुर में मैंने मुनि जिनविजय जी के निर्देशन में पाठालोचन-विद्या सीखी। ‘राजस्थान पत्रिका‘ के ‘कुलिश जी‘ का संपादन देखा। हिन्दी व्रती राठी जी के साथ ‘राष्ट्रभाषा आन्दोलन‘ चलाया और रंगकर्मी कुलश्रेष्ठ जी के नाट्य क्लब से जुड़ा रहा। जोधपुर में मेरा शिक्षक, शोधक, समीक्षक रूप निर्विन गतिमान रहा। बारह वर्षों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान सामने नहीं आया। लोगों से भरपूर स्नेह सम्मान मिलता रहा। सात वर्ष बाद ही वरिष्ठता क्रम में सोलहवें स्थान पर होने के बावजूद वहाँ रीडर के रूप में मेरा चयन कर लिया गया था। बस, शासकीय अनुमति की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन विभागाध्यक्ष, मेरे गुरुवर की ओर से भेजा हुआ एक आवेदन पत्र मुझे इस आदेश के साथ मिला कि इसे तुरंत भरकर भेजो। अस्तु, आवेदन किया, इण्टरव्यू दिया और जिस दिन कार्यकारिणी से पुष्टि हुई, उसके दूसरे दिन लखनऊ में रीडर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कालक्रम में यहीं आवास-व्यवस्था हो गयी, परिवार ठौर-ठिकाने लग गया और जहाज का पंछी फिर अपने जहाज पर लौट आया। कुल मिलाकर सब अच्छा रहा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आपने 24 वर्ष (यानी दो युगों) तक कार्य किया। साढ़े बारह वर्ष आप विभागाध्यक्ष रहे। यह कार्यकाल कैसा रहा?

1976 से 1986 तक मैं हिन्दी विभाग में एकमात्र रीडर के रूप में कार्यरत रहा। विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार का संकल्प लेकर दो वर्षों तक विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में उपाध्यक्ष-अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा। एक वर्ष विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। इन सबके साथ-साथ मैंने साहित्यिकी संस्था, उत्कर्ष, उद्भव चाणक्य, संचार श्री, साहित्य भारती, प्रभास, खोज आदि पत्रिकाएँ समय≤ पर चलायीं। उसी बीच कई वर्षों तक बछराँवा में डिग्री कालेज स्थापित करने के अभियान में लगा रहा। साथ ही पठन-पाठन, शोधपत्र, पुस्तक-लेखन का क्रम चलाता रहा। पत्र-पत्रिकाओं में छपने का तब बड़ा शौक था। कभी-कभी पुस्तक समीक्षाएँ, ज्यादातर सैद्धांतिक शोध-समीक्षा से संबद्ध लेखन। तब पैसा देकर छपवाने का चलन नहीं था। संपादक साग्रह लेख मँगवाते थे। हाँ, समय बहुत कम देते थे। कभी-कभी मानदेय भी भेज देते थे। यों, पत्रिकाएँ. तो नियमित आती ही थीं। ऐसी पत्रिकाओं का विपुल भण्डार मेरे पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनके कारण पुस्तकों, पाण्डुलिपियों चित्रावली तथा पत्रिकाओं के संकलन की एक हाॅवी मन में पैदा हो गयी। जोधपुर से जब लखनऊ के लिए चला तो मालगाड़ी का आधा डिब्बा किताबों के बण्डलों से भरा हुआ था और आधा घर गृहस्थी के उपकरणों से। लखनऊ में ‘साहित्यिकी‘ नामक जो आवास बनवाया, उसकी दूसरी मंजिल में संप्रति यह पुस्तकालय चल रहा है। आज उसमें लगभग पच्चीस हजार पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं। मेरा प्रयास रहा है कि हर महत्वपूर्ण पत्रिका अथवा विशेषांक, मूल अथवा फोटोकाफी तथा आवश्यक पाण्डुलिपियाँ हमारे संग्रह में अवश्य हों। यदा-कदा लोग दूर-दूर से दुर्लभ ग्रंथों की खोज में आते हैं तो उनकी सहायता करते हुए सार्थकता की अनुभूति होती है। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को लगता है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ‘साहित्यिकी‘ में अवश्य मनचाही सामग्री हर समय निःशुल्क उपलब्ध है। इन बारह वर्षों में समीक्षा से ज्यादा मैं शोध विधा में ज्यादा केन्द्रित रहा। वह भी अपेक्षाकृत ऐतिहासिक शोध में।

यहाँ कार्य करते हुए आपने शोध समीक्षा की दिशा में काफी पहल की है। उसके संबंध में कुछ बताइए।

मैंने यह अनुभव किया कि समकालीन रचनाओं एवं रचनाकारों पर किया गया कार्य खोज न होकर समीक्षा है। खोज उसकी की जाती है, जो खो गया हो। मैंने आदिकाल से लेकर द्विवेदी युग तक के भूले-बिसरे साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, हिन्दी प्रचारकों, संस्थाओं और ऐतिहासिक घटनाचक्रों को शोध समीक्षा का विषय बनाया। जैसे सतीप्रथा के साहित्यिक साक्ष्य क्या है? गदर एवं जलियाँवाला काण्ड के बारे में तत्कालीन साहित्य क्या कहता है? विभिन्न विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ? जनपदीय बोलियों और विश्व हिन्दी का क्या भविष्य है? तुलनात्मक साहित्य, लोकसाहित्य, ज्ञान विज्ञानपरक लेखन और रोजगारपरक लेखन का विकास कैसे किया जाये?

शोधकार्य से विश्लेषण, सर्वेक्षण, इण्टरनेट आदि को कैसे जोड़ा जाये? इन दिशाओं में कार्य करते हुए, पाठ्यक्रम में इन्हें पढ़ाते हुए, इन पर लिखते हुए, बोलते हुए आज लगभग साठ वर्ष हो गए। इधर जीविका से जुड़ जाने, मुख्यतः ए.पी.आई. की छद्म पूर्ति के कारण हिन्दी शोध का स्तर बहुत गिर गया है, जबकि शोधकार्य को ही ज्ञान क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है। इसको बचाने-बढ़ाने का भरसक प्रयास मैंने किया है और यावत्जीवन करते रहने के लिए मैं प्रतिश्रुत हूँ।

आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक हिन्दी एवं पत्रकारिता के अध्यक्ष के रूप में दायित्व वहन किया है। वह कार्यकाल आपकी दृष्टि में कैसा रहा?

मुझे 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर-अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। आरंभ में ही मुझे यह अनुभव हुआ कि हिन्दी भाषा-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन अन्वेषण के पीछे मुख्य चार ध्येय होने चाहिए (1) लगभग डेढ़ हजार वर्षों के भाषा साहित्य का समग्र संज्ञान तथा इतिहास बोध। (2) इस विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को जीविका के समुचित संसाधन प्रदान करना। (3) नयी पढ़ी में सम्यक मानुष भाव भरना। (4) हिन्दी के संपर्क भाषा होने के कारण, उसके सहारे राष्ट्रीय भावैक्य की स्थापना का प्रयास करना।

इन्हीं बिन्दुओं के अनुरूप मैंने निश्चय किया कि हिन्दी पाठ्यक्रम का नव निर्माण और सुविचारित पठन-पाठन होना चाहिए। इसी भाव से प्रेरित होकर मैंने साहित्याध्यात्म, हिन्दीतर राज्यों का हिन्दी साहित्य, तुलनात्मक भारतीय साहित्य, विश्व हिन्दी, प्रयोजन मूलक हिन्दी (अनुवाद, वेटिंग, दुभाषिया, डबिंग, संक्षेपण, रूपांतरण, भाष्य) पत्रकारिता (जनसंचार, जनसंपर्क, मीडिया लेखन, फीचर, रेडियो वार्ता, पटकथा, रिपोर्ताज, समाचार लेखन संपादन, प्रचार साहित्य (विज्ञापन) संभाषण कला (कमेंट्री, संचालन, उद्घोषण) लोक वांग्मय, जनपदीय साहित्य, पाठालोचन, भाषा शिक्षण, सर्जनात्मक प्रशिक्षण, रंगमंच, राजभाषा प्रशिक्षण आदि की शुरूआत की।

रोजगार परक पाठ्यक्रम को स्थापित करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा? इस क्षेत्र में जो सफलता मिली, उसके हेतु कौन-कौन हैं?

यह पाठ्यक्रम काफी चुनौती भरा हुआ था। विभाग में न पर्याप्त विशेषज्ञ थे और न उपकरण। मैंने स्ववित्तपोषित नीति के अनुसार इसकी शुरुआत की। सहयोगियों ने नए विषयों को स्वयं पढ़-पढ़कर मेरे साथ-साथ पढ़ाना शुरू किया। अपने संसाधनों से हमने एक प्रयोगशाला तैयार की। कई विशेषज्ञों ने अतिथि शिक्षक के रूप में हमें सहयोग दिया। इस कार्यकाल में कई प्रकाशन, कार्यशालायें और गोष्ठियाँ हुयीं। अनुवाद का जो द्विवर्षिय एम.ए. पाठ्यक्रम चला, उसका वित्तीय संस्थाओं, विशेषतः बैंकों ने स्वागत किया। वार्षिक परीक्षा होने के पूर्व ही बैंकों ने कैंपस इण्टरव्यू करके इन छात्रों की अग्रिम बुकिंग कर ली। उन्हीं दिनों कई देशी-विदेशी टी.वी. चैनल्स शुरू हुए थे। 1990 में हमने पत्रकारिता पाठ्यक्रम शुरू किया। हमारे मीडिया-छात्रों को कई विभागों में स्थान मिला। यहाँ राजभाषा का जो प्रशिक्षण शुरू हुआ था, उसे उत्तीर्ण करके हमारे अनेक विद्यार्थी राजभाषा अधिकारी हो गए। कई भाषा-शिक्षण से जुड़े गए। हमारे विभाग ने यू.जी.सी. नेट परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू की। लोक साहित्य, लोक संस्कृति की श्रीबृद्धि हेतु विभाग ने लखनऊ के पड़ोसी जिलों में लोक-सर्वेक्षण कराया। विभाग में लोक वांग्मय का पुस्तकालय तैयार किया गया। ये सारे कार्यक्रम सरकारी अनुदान के बिना, मात्र सहकारिता के सहारे चले। विभाग में दस-दस रूपये में आठ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गयीं। जो बचत हुई उससे तीस राष्ट्रीय गोष्ठियाँ हुईं। ‘ज्ञानशिखा‘ त्रैमासिक के उनतीस विशेषांक प्रकाशित हुए और एक दर्जन शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। इस प्रकार हिन्दी विषय के साथ जुड़ा हुआ हीनताबोध काफी कुछ धुल गया। संभावनाओं के कई नए क्षितिज खुल गए। फलतः यू.जी.सी. ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्मित कराते हुए इस ‘लखनऊ माडल‘ को अनुमन्यता देदी। इस सफलता के हेतु हैं, मुख्यतः मेरे सहयोगी एवं अधिकारी।

आपका विभाग भारतीय भाषाओं का भी पठन-पाठन कराता रहा है। आपने उस दिशा में नया क्या जोड़ा?

हमारा विभाग 1950 से हिन्दी के साथ आधुनिक भारतीय भाषा विभाग रहा था। तमिल, ‘ मराठी और बंगाली भाषायें बहुत दिनों से पढ़ायी जा रही थीं। इस बीच तेलुगु, मलयालम, गुजराती और पंजाबी भाषायें जोड़ी गयीं। ‘विश्व हिन्दी‘ की रूप-रचना करते हुए फिजियन, सरनामी, त्रिनी, मॉरिशन आदि के साथ-साथ प्रवासी लेखन को यहाँ बढ़ावा दिया गया। अवधी भाषा का एक केन्द्र यहाँ स्थापित हुआ और साथ ही महत्वपूर्ण जनपदीय विभाषाओं के अध्ययन की शुरूआत हुई।

आप शोध को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। आपके पीएच.डी., डी. लिट् के शोध प्रबंध सराहे गए हैं। अस्तुः शोध की गुणवत्ता वृद्धि हेतु आपने क्या-क्या कार्य किए?

मेरे दोनों शोध ग्रंथ प्रकाशित हैं। हिन्दी जगत ने उन्हें सराहा है। शोध के स्तरोन्नयन की दिशा में मैंने सर्वाधिक श्रम किया हैं। मेरा यह शुरू से मत रहा है कि शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र है विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रदेय होता है शोध कार्य। मैं बहुत दिनों से हिन्दी शोध की दशा-दिशा को लेकर दुःखी हूँ। आप सहमत होंगे कि इन दिनों हिन्दी शोध मुख्यतः समकालीन कविता और कथा कृतियों की पुस्तक-समीक्षा में सिमट गया है। खोज का अर्थ है खोये हुए को खोजना। वास्तविक खोज या तो इतिहास में जाकर होती है या जन सर्वेक्षण के माध्यम से। युवा शोधार्थी नयी मौलिक सैद्धांतिक खोज प्राचीन साहित्य, भाषाशास्त्र, काव्यशास्त्र, इतिहास दर्शन जैसे विषयों में सहजतः नहीं कर सकते। इन्हें लोक साहित्य एवं भाषा सर्वेक्षण के लिए भेजना अथवा पुरातात्विक महत्व वाले हस्तलेखों की खोज हेतु प्रेरित करना अपेक्षाकृत ज्यादा हितकर होगा। निजी संग्रहालयों में न जाने कितना वांग्मय दबा पड़ा है। जनपदीय बोलियों का लोक साहित्य विलीन होता जा रहा है। हिन्दी परिवार की विभाषाओं के सामने कई समस्यायें हैं। न जाने कितने कवि-लेखक हैं, जिनका प्रामाणिक जीवन वृत्त नहीं बन पाया है, किन्तु दुर्भाग्य कि इन विषयों पर शोधकार्य करना-कराना बंद हो गया है। शोधकार्य समकालीन प्रकाशित विज्ञापित साहित्य में सीमित है। वह कुछ प्रभावशाली जीवित व्यक्तियों में केन्द्रित हो गया है। निर्देशक आदान-प्रदान के सहारे जिनको कृतार्थ करना चाहते हैं, उन पर शोध-विषय दे देते हैं और फिर वे इसे प्रतिष्ठा-प्रतीक मानकर अपने परिचय में छपा देते हैं कि उनके व्यक्तित्व-कर्तृत्व पर अमुक विश्वविद्यालय ने शोध कराया है। इन दिनों यह एक उद्योग बन गया है। महाविद्यालयों के शिक्षकों को निर्देशक बना देने के कारण स्थिति अनियांत्रित सी हो गयी है। विभागाध्यक्षों, शोध समितियों, संयोजकों, निर्देशकों के पास शोधोपयुक्त मौलिक तथा उपयोगी विषयों की कोई तालिका नहीं है। एक-एक कवि पर कई-कई सौ थीसिसें लिखी जा चुकी हैं। भूतलेखन, चैर कर्म और तस्कर व्यापार भी जोरों पर चल रहा है। निर्देशन नाममात्र का होता है। विभागों में शोध कक्ष, पुस्तकालय, शोधवृत्ति आदि की व्यवस्था न के बराबर है। सरकार जो फेलोशिप देती है, वह राशि इतनी ज्यादा होती है कि शोधार्थी शोध-साधना से विमुख होकर गार्हस्थ भोग से जुड़ जाता है। परीक्षण कार्य एक व्यवसाय अथवा कर्मकाण्ड बनकर रह गया है। वाइवा तो वसूली का वाह-वाह हो गया है। शोध प्रबंधों का श्रेणीकरण (उत्तम श्रेणी, मध्यम या अधमश्रेणी का निर्धारण) होता नहीं है। सब धान बाईस पसेरी माना जाता है। इन शोध प्रबंधों का बहुत कम प्रकाशन हो पाता है। कुछ धनी मानी व्यक्ति किसी पेशेवर प्रकाशक को अग्रिम धन देकर सौ पचास डमी प्रतियाँ ए.पी.आई. में दर्ज कराने के लिए बनवा लेते हैं। अधिकतर शोध प्रबंध अध्ययन के इतिहास में अपना योगदान दर्ज न कराकर गोदामों में सड़ते रहते हैं अथवा रद्दी के भाव बिकते रहते हैं।

इस दुर्दशा से द्रवित होकर हमने विभाग में कई वर्षों तक शोध-उन्नयन का अभियान चलाया। हमने निश्चित किया कि जीवित सक्रिय रचनाकारों पर रिसर्च न करायी जायेगी। जब राष्ट्रस्तरीय लेखक की अपनी एक छवि स्थिर हो जाये, तब उसे शोध का विषय बनाया जाये। काव्य, कथा, नाट्य लेखन आदि की प्रवृत्तियाँ और शैलियाँ जब साहित्येतिहास में अपना स्थान बना लें तब उन को शोध का आलबंन बनाया जाये। शोध विषयों की आवृत्ति तो कदापि न होने पाए। अल्पख्यात प्राचीन रचनाकारों को वरीयता दी जाये। अप्रकाशित, असंकलित-रचनाओं, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों पर प्रकाश डाला जाये। लोक वांग्मय मुख्यतः जनपदीय साहित्य का जिलेवार सघन सर्वेक्षण, विश्लेषण कराया जाये, जिससे हिन्दी - साहित्य के इतिहास का सही पुनर्लेखन हो, हिन्दी की अपनी भाषिक प्रकृति-संस्कृति निर्मित हो और हिन्दी के अपने स्वतंत्र साहित्यशास्त्र का निर्माण हो सके।

इस दृष्टि से मैंने ‘विभाग में एक शोध कक्ष स्थापित किया। एक शोध संग्रहालय बनवाया। तब तक (1987) के स्वीकृत शोध प्रबंधों को इकट्ठा कराया। स्वीकृत शोध विषयों की तालिकाएं तैयार की। मैंने प्रतिवर्ष शोधोपयुक्त सौ विषयों की स्टैण्डर्ड लिस्ट बनवायी। विशेषज्ञता के अनुसार निर्देशकों-परीक्षकों की नियुक्ति करायी। एक साथ पाँच-पाँच मौखिकी परीक्षाओं को पूल करके उन्हें शोध संगोष्ठी का रूप दिया। शोधार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य की गयी। प्रति सप्ताह शोध पत्र-वाचन का क्रम चला। उसी के अनुसार प्रगति-रिपोर्ट बनायी गयी। विभाग के यशस्वी शिक्षक और हिन्दी के प्रथम शोधोपाधि प्राप्त विद्वान डॉ. बड्थ्वाल के जन्म दिवस को ‘शोध दिवस‘ के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अंतर्गत शोध-प्रयोगशाला, शोध प्रदर्शनी, शोध पत्रिका और शोध संगोष्ठी की व्यवस्था की गयी। विभागीय शोध समिति के सहयोग से लगभग साढ़े तीन सौ स्वीकृत किन्तु अप्रकाशित शोध प्रबंधों का सार संक्षेप ‘शोध सर्वस्व‘ के नाम से प्रकाशित किया गया। बारह वर्षों के इस अभियान का सुफल मिला। एक योजना के अन्तर्गत अवध क्षेत्र के लगभग पाँच जिलों का साहित्यिक सर्वेक्षण विभागीय शोधार्थियों के साथ किया और सैकड़ों कवियों, लेखकों, लोक कलाओं, लोक नाट्यों, लोक गीतों का साथ ही भाषा बोली के विभिन्न रूपों का अनुसंधान करके पर्याप्त मौलिक तथा उपयोगी सामग्री जुटाई। इससे एक विश्वास जागा कि यदि शोध-समीक्षा से जुड़े हम शिक्षक संकल्पबद्ध हो जाएँ तो सरकारी अनुदान के बिना भी, स्वल्प साधनों के सहारे काफी कुछ शोधोद्धार कर सकते है। मेरा मत हैं कि शोध क्षेत्र में नए नियमन की जरूरत है। यदि हम विभिन्न मंचों से शुभेच्छा पूरित पुरजोर माँग करेगें तो जड़ व्यवस्था में भी न्यूनाधिक परिवर्तन होगा अवश्य।

लखनऊ से आपका भावात्मक नाता रहा है। यहाँ से विस्थापित होने पर आपको दारुण दर्द हुआ होगा। लौटकर आने पर फिर कैसा लगा?

लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, शोध कार्य करते हुए ‘हम फिदाए लखनऊ‘ वाला भाव हर समय दिलोदिमाग़ में रहता था। जब यहाँ से जोधपुर गया तो लखनऊ ज्यादा याद आया। कारण, लखनऊ में मेरी ननिहाल थी। बचपन से ही यहाँ आवागमन होता रहता था। यहाँ के साहित्यिक समाज से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला था। यहाँ की नफासत बहुत पसन्द थी। मेरे मूल स्थान (बन्नावाँ) की दूरी यहाँ से मात्र 50 किमी है, इसलिए आरंभ से ही लखनऊ में रच बस गया था, किन्तु रिसर्च के दौरान जब यथार्थ बोध हुआ और यह पता चला कि मुझसे वरिष्ठ दस बारह लोग कई वर्षों से तदर्थ छमाही नियुक्ति वाली प्रतीक्षा सूची में हैं और यह भी कि राजनीतिक हस्तक्षेप हद से ज्यादा है, तो मुझे लखनऊ छोड़कर मरुवास का निर्णय लेना पड़ा। चार पाँच वर्षों तक विज्ञापन का इंतजार करता रहा। आखिरकार शासन ने जब तदर्थ सेवा वाले, (प्रतीक्षा सूची वाले) शिक्षकों को एक अध्यादेश द्वारा स्थायी कर दिया तो नए चयन की संभावना समाप्त हो गयी। उन दिनों राजस्थान में कुछ अतिरिक्त भत्ते मिलते थे। दूसरे वहाँ अंधों में कानाराजा बन गया था। अस्तु, मन मानकर जोधपुर में ही बसने का संकल्प ले लिया। वहीं हाउसिंग बोर्ड से एक मकान ले लिया और लखनऊ के बारे में भूल गया। किन्तु 1976 में जब गुरुवर (विभागाध्यक्ष जी) का आदेश हुआ तो लखनवी मोह फिर जाग्रत हो गया। दैव योग से निर्विघ्न नियुक्ति हो गयी और मैंने यहीं रीडर के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। यहाँ विभाग में लगभग चैबीस वर्ष नौकरी की। अब रिटायर हुए बीस वर्ष हो गए हैं। बीच-बीच में कुछ बाहर के प्रलोभन दिखे, पर लखनऊ छोड़कर अन्यत्र जाने का मन नहीं हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी सक्रियता कई क्षेत्रों में रही है। अपने कार्य कलाप पर हुछ प्रकाश डालिए।

लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी मात्र संस्था है। इसकी शरण में न आता तो मैं उच्चशिक्षा न प्राप्त कर पाता। इस संस्था से कई रूपों में मेरा जुड़ाव रहा। विद्यार्थी रूप में मैं कई परिषदों में सक्रिय रहा। शोधार्थी रूप में ‘रिर्सज स्कालर ऐसोशिएशन‘ का दो वर्षों तक अध्यक्ष रहा। शिक्षक रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में 1 वर्ष उपाध्यक्ष तथा एक वर्ष अध्यक्ष रहा। हिन्दी और पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष रूप में लगभग साढे बारह वर्षों तक अध्ययन मण्डल, विभागीय समिति, शोध समिति, फैकेल्टी बोर्ड, कार्यकरिणी, सीनेट, निर्माण विभाग, केन्द्रीय टैगोर पुस्तकालय, परीक्षा संचालन मूल्यांकन समिति, सांस्कृतिक समिति, त्रिकाल इन्फार्मेटिक्स (मीडिया सिंडीकेट), विश्वविद्यालय प्रकाशन आदि संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य किया। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष और गर्व है कि किसी स्तर पर मेरे साथ विद्यार्थियों, सहयोगियों, कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से कभी कोई अवांछनीय व्यवहार नहीं किया गया। मेरे विदाई समारोह में इस पर सुखद आश्चर्य प्रकट करते हुए तत्कालीन कुलपति जी ने कहा था कि यह विभाग का दीक्षित युग था। इस बीच हिन्दी विभाग की फाइल में दर्ज. आज तक कोई शिकायत या विवाद मुझे नहीं दिखा है। वस्तुतः मुझे मेरे पच्चीस वर्षों के शिक्षण कार्य काल में किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा। विभागीय सदस्यों, शिक्षकों, शिष्यों और कर्मचारियों को समय समय पर समझाते हुए मैंने लगभग नब्बे प्रतिशत पाठ्यक्रम बदल दिया था। शोध विषय और निर्देशक मैंने अपने विवेकाधिकार के अनुसार तै किए। निष्कर्ष यह कि पूरे मन से और अवाध रूप से कार्य करने का अवसर यहां मिला।

सुना जाता है कि सरकारी अनुदान के बिना आपने संचार भवन का निर्माण अपने संसाधनों से, अपनी देख रेख में करवाया था। यह कैसे संभव हुआ?

पत्रकारिता का संचार भवन और हिन्दी विभाग के कई कमरे मैंने दिहाड़ी पर बनवाये हैं। सृजन पीठ और साहित्यिक वाटिका भी इसी प्रकार बनवायी है। इन वर्षों में लगभग तीन दर्जन विचार गोष्ठियाँ करवायीं। कभी किसी ने उँगली नहीं उठायी। मैं सबसे यहीं कहा करता था कि उत्तरप्रदेश सबसे बड़ा हिन्दी प्रदेश है और उसकी केन्द्रीय स्थली है राजधानी लखनऊ। इस विश्वविद्यालय का बड़ा गरिमा पूर्ण इतिहास रहा है। लखनऊ नगर में और अवध मण्डल में एक से एक महान कवि, कथाकार, नाटककार, भाषाविद्, समीक्षक और पत्रकार हुए हैं तथा आज भी हैं। उनकी गौरवमयी परंपरा को विकसित करना हम सबका कर्तव्य है। यह हमारी मातृ संस्था है। हम यहाँ अधिकारी न होकर मात्र हिन्दी सेवी होकर रहें। तब हमारे विभाग में भौतिक संसाधनों की बड़ी कमी थी। राज्य सरकार केवल वेतन जुटा देती थी। दस दस वर्षों तक भवन की रंगाई-पुताई और मरम्मत नहीं होती थी। फर्नीचर का अभाव हो गया था। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रकाशन, सेमीनार आदि की स्थिति दयनीय थी। शिक्षणेतर कर्मचारियों में अराजकता और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता अपनी अति पर थी।

विद्वान प्रोफेसर यहाँ कुलपति होते डरते थे। छात्र नेता पिस्तौल लेकर चयन समिति में घुस जाते थे। दलाली का धंधा जोरों पर था। शासन लगभग निरुपाय था। भगवत कृपा से तभी प्रोफेसर महेन्द्र सोढ़ा जैसे कुलपति की नियुक्ति हुई। उन्होंने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की योजना चलाई। मैं अपने विभाग में पहले से ही पत्रकारिता, अनुवाद, राजभाषा, मीडिया लेखन, सुगम हिन्दी, भाषा शिक्षण और सर्जनात्मक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निजी संसाधनों से चला रहा था। इस पहल को देखकर सोढ़ा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सभी विभागों को बुलाकर रोजगार परक कार्यक्रम चलाने हेतु प्रेरित किया। अपने विशेषाधिकार से सबको स्वीकृति दे दी और कार्यपालक नियम बनवा दिए। एक सत्र के भीतर पचासों कोर्सेज चल पड़े। फलतः प्रतिवर्ष करोड़ों की धनराशि विश्वविद्यालय को प्राप्त होने लगी। लोगों को यथेष्ट मानदेय मिलने लगा तो वे अतिरिक्त उत्साह के साथ इनके संचालन में जुट गए। कुछ अच्छे कर्मचारी भी मिल गए। फीस से अर्जित यह धनराशि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से कई गुना ज्यादा थी। इस धनराशि से चुनिंदा विशेषज्ञ बुलाये जाने लगे। प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का जीर्णोद्वार हुआ। पूरे परिसर का कम्प्यूटरीकरण हो गया। फर्नीचर, स्टेशनरी, वाहन और अन्य भौतिक संसाधन आवश्यकता के अनुरूप जुटा लिए गए। फलतः एक वर्ष के भीतर ही हमारे छात्रों का ‘प्लेसमेंट‘ होने लग गया। हमने एम.ए. अनुवाद का पूरे देश में प्रथम पाठ्यक्रम यहाँ चलाया। कई बैंकों के अधिकारियों ने कैम्पस इण्टरव्यू करके कई अनुवादकों की अग्रिम बुकिंग कर ली। पत्रकारिता में एम.ए. करने वाले हमारे कई विद्यार्थी विभिन्न चैनलों में पहुँच गए। कई छात्रों के जनसंपर्क अधिकारी का पद मिला। बहुतों ने राजभाषा प्रतियोगिता पास कर ली। कुछ विज्ञापन समितियों में चले गए। कुछ रेडियो टी.वी. के कैजुवल आर्टिस्ट हो गए। यानि बेरोजगारों की संख्या बहुत कम हो गयी। शुल्क से हमें जो राशि मिलती थी, उससे हम अतिथि शिक्षक बुलाते थे, दो तीन सेमिनार कराते थे, विभागीय शोध पत्रिका के प्रतिवर्ष तीन अंक निकालते थे, अपनी प्रयोगशाला चलाते थे, प्रवेश से लेकर परीक्षा तक का दायित्व स्वयं वहन करते थे और बीस प्रतिशत विश्वविद्यालय को देते थे। मैंने यह अनुभव किया कि जब साथी शिक्षकों को मान तथा मानधन मिलने लगता है, जब छात्र गंभीरता पूर्वक कैरियर निर्माण में जुट जाते हैं तो खाली दिमाग वाला शैतान न केवल निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ विकास में व्यस्त हो जाता है। उन दिनों हमारे सहयोगी दस बजे से छह बजे तक विभाग में कार्य करते थे। हर तरह का कार्य, चाहे वाटिका में क्यारी बनानी हो, या रंगमंच की तैयारी करनी हो। हम सबने तै किया कि यू.जी.सी. की नेट परीक्षा के लिए छात्रों को रोज दो घण्टे निःशुल्क कोचिंग दी जाये। इससे हमारे विद्यार्थियों को अभूतपूर्ण सफलता मिली। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को समझाते हुए मैंने उन्हें प्रेरित किया कि हम सब पर परीक्षा में नकल करने का लांछन लगाया जा रहा है। आइये, हम सब निरीक्षक रहित परीक्षा करके दिखायें। हमने प्रेस वालों को सूचित किया कि तीन घण्टे के भीतर वे कभी भी आकर देख सकते हैं। मैंने अनुभव किया कि ज्यादातर विद्यार्थी भावुक होते हैं। यदि किसी शिक्षक ने प्रभावित कर लिया तो छात्र आजीवन उसके प्रति श्रद्धालु तथा निष्ठावान बना रहता है। मैंने दो तीन बार ऐसा महसूस किया कि आयोजन के बीच चल रहे जलपान में अराजक तत्वों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो विभाग के विद्यार्थी स्वतः प्रेरित आगे बढ़कर रक्षा पंक्ति में खड़े हो गए। मेरा अनुभव है कि शिक्षक में यदि शिष्य वत्सलता है, अध्यापन कौशल है, विद्वता है और उसका आचरण सर्वथा मर्यादित है तो आज भी विद्यार्थी उससे नजर मिलाकर बात नहीं कर पायेंगे। जो अव्यवस्था दिखती हैं, उसके दोषी हैं राजनीतिक दल, जिन्होंने शिक्षा संस्थाओं को दलीय राजनीति की नर्सरी बना रखा है। मैंने यह देखा है कि सहयोगियों और विद्यार्थियों का सहयोग मिल जाये तो साधनों के अभाव में भी बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की सहायता से हम 14 सितंबर को हिन्दी दिवस पर विचार गोष्ठी करते थे और उसके बाद लगभग ढाई सौ विद्यार्थियों शिक्षकों का दल मुँह पर पट्टी बाँधकर और हाथों में हिन्दी प्रयोग की तख्ती लेकर पूरे परिसर की जो मौन परिक्रमा करता था, उसका हिन्दीकरण की दिशा में बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता था। हमने आयोजनों का एक बड़ा सस्ता फार्मूला बना रखा था। पाँच सौ रूपये में क्षेत्रीय संगोष्ठी और पाँच हजार में राष्ट्रीय संगोष्ठी। यह राशि हिन्दी विद्यार्थी परिषद् और शोध समिति के बच्चे प्रतिवर्ष चंदे के रूप में जुड़ा. लेते थे। हमने आयोजनों के एक बार बैनर बनवा लिए, एक बार निमंत्रण पत्र छपवा लिए, एक बार सजावटी फूल खरीद लिए, जो कई-कई वर्षों तक चले। विभाग में हमने पर्याप्त वाद्ययंत्र, कंप्यूटर, टी0वी0, रेडियो, माइक, लाइट इक्युपमेंट, कैमरा, वीडियो और छोटे बड़े बर्तनों का प्रबंध कर रखा था। कभी भी एक घण्टे में फटाफट मंच तैयार हो जाता था। लखनऊ नगर में समागत विद्वान वक्ताओं की कमी न थी। बाहरी विद्वानों को हमारे सहयोगी अपने वाहनों से ले आते थे। अपने घरों में रोक लेते थे। छात्रायें खुद चाय बना लेती थी। रंगोली और साज सज्जा कर लेती थीं। बच्चे थोक बाजार से खाद्य सामग्री ले आते थे। घर-घर निमंत्रण पात्र पहुँचा देते थे। पत्रकार शिष्य उसकी बढ़िया रिपोर्टिग कर डालते थे। भारतीय हिन्दी परिषद् का जो अधिवेशन 1989 में यहाँ हुआ था, उसे लोग आज भी एक नमूना मानते हैं। उसकी लागत थी मात्र दस हजार रूपये। लोगों ने इसे सेतुबन्ध कहा था। इसी प्रकार विभागीय, स्वर्ण जयंती, शोध और प्रकाशन की स्वर्ण जयंती, व्यावहारिक समीक्षा की राष्ट्रीय संगोष्ठी, पत्रकारिता भवन का लोकार्पण, स्टूडियो का उद्घाटन, हिन्दी प्रयोगशाला का उद्घाटन, त्रिकाल इंफार्मेटिक्स की स्थापना, तुलसी जन्मभूमि संगोष्ठी, आल्हा महोत्सव आदि अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कई कार्यशालायें, कई प्रशिक्षण शिविर और विचार गोष्ठियाँ समय≤ पर यहाँ सम्पन्न होती रहीं।

आज ज्यादातर विभाग अन्तः कलह ग्रस्त हैं। यू०पी० को राजनीति का गढ़ माना जाता है। फिर आप यह सौजन्य सौहार्द कैसे स्थापित कर पाए?

हमारे विभाग में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के पीछे दो मुख्य कारक रहे हैं। प्रथम, विभागाध्यक्ष के कत्र्तृव्याधिकारों का विकेन्द्रीकरण। मैंने यह अनुभव किया कि शैक्षिक प्रशासन अफसरशाही द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि विभाग के सभी शिक्षक, कोई उन्नीस, कोई बीस, यानि लगभग एक ही स्तर के हैं। सब अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ। कहीं-कहीं तो कनिष्ठ व्यक्ति अपने वरिष्ठ जनों की, तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित प्रतीत होता है। नौकरशाही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और विभाग प्रमुख आई.ए.एस. अधिकारी के बीच योग्यता का बड़ा अन्तर दिखाई देता है। दूसरे सरकारी अधिकारियों के पास ट्रांसफर करने, मुवत्तल करने, प्रमोट या डिमोट करने, नोटिस देने और चरित्र पंजिका में मनचाही इन्ट्री करने का अधिकार होता है। इसलिए अधीनस्थ कर्मचारी वरिष्ठ जनों से डरते भी हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालयी व्यवस्था में अध्यक्ष न किसी का ट्रांसफर कर सकता है, न मुवत्तली। किसी को ‘मेमो‘ देने तक की प्रथा यहाँ नहीं है। आज तक उपस्थिति रजिस्टर में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर तक नहीं किए। वर्षों से यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल कार्यकारिणी समिति कर सकती है, किन्तु कोई अध्यक्ष, डीन तथा कुलपति इस प्रक्रिया में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होता है और अपकृत्य करने वाले महारथी यहाँ के स्थायी निवासी यानि पुराने घाघ होते हैं। वे प्रायः सत्ता और छात्र शक्ति से जुड़े रहते हैं। मैंने यह अनुभव किया कि अपने सहयोगियों से सौहार्द पूर्ण ‘संबंध बनाने चाहिए और उन्हें प्रकारांतर से समझाया जाना चाहिए। मुझे जब-जब सूचना मिली कि अमुक शिक्षक आज कक्षा नहीं ले रहे हैं तो मैं किसी को कहे बिना उनकी कक्षा में जाकर पढ़ा आया। इसकी जानकारी होने पर वे मिले, कई बहाने यानि मौखिक स्पष्टीकरण देते हुए। मैंने बड़े शिष्ट तरीके से केवल यहीं समझाया कि कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। जब सहयोगियों ने यह देखा कि चाहे कोई जरूरी काम हो अथवा चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति कार्यालय में आ जाये, तो भी अध्यक्ष जी अपनी कक्षा नहीं छोड़ते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। इसके साथ-साथ यदि कक्षाध्यापन में कुछ नए-नए प्रयोग होते रहें, तो इस कार्य से कभी ऊब नहीं होती। मैंने सभी साथियों से यह अनुरोध किया कि कक्षा में समय से आयें-जायें, सही परिधान अपनायें, नोट्स न ‘डिक्टेट‘ करे, रोज नया टापिक घोषित करके, मंच पर खड़े होकर प्रभावशाली लेक्चर दें। नए-नए प्रयोग करते रहें। मैंने बहुत तरह के अडियो-वीडिया रिकार्ड एकत्र करा लिए थे। जिस रचनाकार पर बोलना होता था, उससे संबंधित ‘जरूरी दृश्य अथवा उसकी रिकार्डेड वायस प्रायः कक्षा में उपलब्ध करा दी जाती थी। इससे शिक्षक-शिक्षार्थी दोनों को नयी स्फूर्ति मिलती रही। वहां जो वाद विवाद-संवाद होता था, उससे विषय का स्तर उठता चला गया।

शिक्षकों में सौहार्द भाव भरने के ध्येय से मैंने टाइम टेबल में तीस मिनट का टी-ब्रेक रखवा दिया। बंद कमरे में चपरासी चाय व कुछ नाश्ता रख देता था और लोग किसी भेद भाव के बिना परस्पर हँसी मजाक करते हुए चाय पीते थे। इस अनौपचारिक वार्तालाप के बीच ही मैं सबको जरूरी सूचनाएँ दे देता था और विभागीय निर्णय से अनौपचारिक ढंग से अवगत करा देता था। इस टी ब्रेक से स्वतः यह सूचना मिल जाती थी कि कौन कौन आज छुट्टी पर हैं।

परस्पर सद्भाव पूर्वक अपील करते हुए मुझे इस कार्य में एक सफलता यह मिली कि निर्देशक स्वयं पूरी थीसिस पढ़ने के बाद ही उसे जमा कराने की अनुमति देते थे। हमारे शोध-मण्डल में सात सदस्य होते थे। मैं विशेष आमंत्रित के रूप में निर्देशक को भी बुला लेता था और सबसे गोपनीय ढंग से एक एक नाम ले लेता था, इन शर्तों के साथ कि प्रस्तावित परीक्षक प्रोफेसर पद पर हो, विषय विशेषज्ञ हो, उस सत्र में पहले कभी न आया हो, वह अतिवृद्ध न हो और अच्छी छवि वाला हो। मैं अपना कोई नाम स्वंय नहीं देता था, यह सोचकर कि जो आयेंगे वे अपने ही होंगे। जब पाँच रिपोर्ट आ जाती थीं, तो उन्हें पूल करके वाइवा के बहाने एक शोध संगोष्ठी का आयोजन हो जाता था। मौखिकी के दिन शोधार्थी के साथ रेस्टोरेंट जाने या उसकी दावत खाने का सख्त निषेध था। अन्य परीक्षाओं के संबंध में भी पहले से ही काफी शुचिता हमारे विभाग में निभायी जाती थी। यदा कदा पोजीशन को लेकर राग-द्वेष दिख जाता था। एम0ए0 मौखिकी में पारदर्शिता लाने के ध्येय से मैंने विभाग में रिहर्सल कराना शुरू किया, ताकि विद्यार्थी यह जान सके कि वाइवा में कैसी तैयारी की जानी चाहिए। इस आंतरिक मूल्यांकन से यह भी पता चल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ पोजीशन वाले परीक्षार्थी कौन हैं? वाइवा के पहले विद्यार्थियों को बुलाकर मैं उन्हें प्रशिक्षण देता था और जोर देकर कहता था यदि किसी ने किसी छात्र नेता के जरिये सिफारिश करवायी तो उसका अर्थ होगा कि वह व्यवस्था में साधक नहीं, बल्कि बाधक है। मैंने स्वयं इतने वर्षों में किसी परीक्षक को किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया। प्रथम-द्वितीय स्थान वाले परीक्षार्थियों को मैं दो दो बार वाइवा के लिए बुलाया करता था। मुझे जहाँ संदेह हुआ, उनके द्वारा बनाये गए प्रश्न पत्र को मैंने इतना माडरेट कर दिया कि ‘गेस क्वेश्चन‘ की प्रथा कुछ दिनों में समाप्त हो गयी। इसकी कीमत भी मुझे कभी-कभी चुकानी पड़ी। एक बार मेरी विभागाध्यक्ष की पुत्री एम.ए. हिन्दी परीक्षा में बैठी तो द्वितीय वरिष्ठ होने के नाते मुझे ही परीक्षा कार्य का संचालन करना पड़ा। उस परीक्षार्थी ने मुझे अधीनस्थ समझकर मुझ पर हर तरह से दबाव डाला यानी पेपर आउट कराना चाहा। वाइवा में हद से ज्यादा नंबर पाना चाहा, किन्तु वस्तुनिष्ठ परीक्षण-प्रक्रिया अपनाने के कारण वह केवल दूसरा स्थान प्राप्त कर सकी। कोप भाजन होने के कारण मुझे कुछ कीमत चुकानी पड़ी, पर लोगों के लिए यह एक दृष्टांत बना गया।

विभागीय सौमनस्य के लिए मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। तब अध्यक्ष पद स्थायी होता था। मैंने महसूस किया कि विभाग में अध्यक्ष के बाद प्रायः बाबू (विभागीय क्लर्क) को महत्व दिया जाता है और सेकेण्ड मैन तक को प्रतिपक्षी सन्दिग्ध या पराया माना जाता है। महत्व न पाने से तब या तो लोग विरोधी हो जाते हैं या उदासीन। संप्रति अधिकतर लोग सत्ता और अर्थ प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। अस्तु उन्हें अपने संग जोड़े रखने के उद्देश्य से मैंने विभागीय इकाइयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया। विभाग के पन्द्रह वरिष्ठ जनों को शोधकार्य, सेमिनार, समय सरिणी, विभागीय प्रकाशन, शोध पत्रिका, एम.ए. अनुवाद, एम.ए. पत्रकारिता, एम.ए. प्रयोजनी हिन्दी, प्रयोगशाला, लोक साहित्य, रंगमंच, विद्यार्थी परिषद और पाठ्य पुस्तक निर्माण योजना का प्रभारी बना दिया। सबके पृथक् कार्यालय, सबके साथ शोध सहायक और सबके निजी बैंक खाते। इस व्यवस्था ने उन सभी लोगों का व्यवहार बदल दिया, जो स्वभावतः प्रभादी थे। इन इकाइयों के बीच शुद्ध स्पर्धा चल पड़ी। उन्हें लगा, जीवन में पहली बार ऐसी पद-प्रतिष्ठा मिली है। इससे अध्यक्षीय अधिकारों में कोई कटौती नहीं हुयी, बल्कि उसका प्रभामण्डल बढ़ गया। कुलपतियों को जब दिखा कि इनके साथ पच्चीस शिक्षक और पचास सक्रिय शोधार्थी हैं और सब उनके अनुकूल हैं तो उन्होंने शक्ति केन्द्र के रूप में विभाग को मान्यता दी। हमारे किसी प्रस्ताव को किसी कुलपति ने शायद ही कभी अस्वीकार किया हो।

आपने प्रयोजन मूलक हिन्दी की शुरुआत की। अब उसकी स्थिति क्या है?

मुझे एक चिन्ता बहुत दिनों से सता रही थी कि अच्छे विद्यार्थी हिन्दी की ओर न आकर अर्थशास्त्र, ऐन्थ्रो, अंग्रेजी आदि विषयों की ओर क्यों चले जाते हैं? तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकला कि संप्रति विद्यार्थियों की प्राथमिकता है रोजगार। यह रोजगार उन विषयों में ज्यादा दिखाई देता है। दूसरे, जो विषय सिविल परीक्षाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं, उधर विद्यार्थी खिंचे चले जाते हैं। इस स्थिति से प्रेरित होकर प्रयोजन मूलक हिन्दी पाठ्यक्रम लागू करने का संकल्प लिया गया। इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम की शुरूआत 1977 में हो गयी थी। तब हमारे विभागाध्यक्ष थे पं. हरिकृष्ण अवस्थी जी। एक दिन उनके पास केन्द्र सरकार के शिक्षा सचिव जी का एक परिपत्र आया जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव था। पंडित जी हिन्दी को रोजगार का विषय बनाने से सहमत नहीं थे। हिन्दी में रोजगार की कहाँ कैसी संभावना है, इस पर भी उस पीढ़ी ने तब तक विचार नहीं किया था। अस्तु, यह समस्या उन्होंने मुझे सौंप दी। मैं सांसद श्री सत्यनारायण मोटूरि जी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए ‘फंक्सनल‘ हिन्दी पाठ्यक्रम और उस पर हुई बहस से अवगत था। उसका निचोड़ मैंने पंडित जी के समक्ष रखा, तो वे न केवल ‘सहमत हुए, बल्कि उसे तत्काल लागू करने के लिए समुद्यत हो गए। दो दिन बाद पाठ्यक्रम समिति और फैकल्टी बोर्ड की बैठकें होनी थीं। गुरुवर ने आदेश दिया कि एक अच्छी प्रस्तावना के साथ चार प्रश्न पत्रों और संदर्भ ग्रंथों का पूरा प्रारूप एक वैकल्पिक वर्ग के रूप में तैयार करके दो, तो मैं इन समितियों में रखू। मैंने पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें पत्रकारिता, अनुवाद, रंगमंच तथा राजभाषा के चार थ्योरी पेपर और एक प्रायोगिक तथा मौखिकी का प्रश्न पत्र प्रस्तावित किया गया था। पंडित जी के प्रभाव से यह पाठ्यक्रम यथावत् पारित हो गया। तब तक नए विषयों की जानकारी सर्वसामान्य शिक्षकों को नहीं थी। उन्होंने आदेश दिया कि हर प्रश्न पत्र में आधा प्रश्न पत्र तुम पढ़ाओ और आधे के लिए किसी सहयोगी को तैयार कर लो। इस वैकल्पिक वर्ग को नाम दिया गया एम.ए. स्पेशल। श्रेणी सुधार के उद्देश्य से इसमें विद्यार्थियों की काफी भीड़ भर गयी। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर विभागाध्यक्ष बनते ही मैंने एम.ए. पत्रकारिता और एम.ए. अनुवाद के द्विवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, स्ववित्त पोषित नीति के अंतर्गत लगभग बारह वर्षों तक चलाये। प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का डिप्लोमा पाठ्यक्रम तो था, पी.जी. पाठ्यक्रम सर्वप्रथम हमारा था। इसमें पीएच.डी., डीलिट तक की व्यवस्था थी। आठ विद्यार्थियों से शुरू किया गया यह विषय कुछ ही वर्षों में बी.ए., एम.ए. तथा रिसर्च में अनुमन्य हो गया। चूंकि एम.ए. करते करते प्रशिक्षुओं को अच्छे से अच्छे अखबारों और चैनलों में नौकरी मिलने लगी, इसलिए इन पाठ्यक्रमों की ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुलपति के माध्यम से मंत्रियों और अधिकारियों की सिफारिसें आने लगीं। इस बीच पत्रकारिता एवं जनसंचार का स्वतंत्र विभाग बन गया था, उसका अपना भवन बन गया था। एक वातानुकूलित स्टूडियो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था हो गयी थी। सिटी रेडियो का केन्द्र खुल गया था। एक फीचर सिंडिकेट स्थापित हो गया था। डाक्यूमेन्ट्री फिल्में बनने लगी थीं। इसलिए इस विभाग की चर्चा दूर-दूर तक होने लग गयी थी। मैंने प्रवेश परीक्षा आदि में पूरी शुचिता का पालन किया-कराया, जिससे इसकी साख बढ़ती चली गयी। इस विभाग में ‘त्रैमासिक संचार श्री‘ नाम की शोध प्रत्रिका और परिसर से संबंधित एक पाक्षिक प्रशिक्षण पत्रिका शुरू हुई। कई कार्यशालायें और राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित हुयीं। जन सम्पर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया लेखन आदि के कई कार्यक्रम चले, जिससे जन जन में यह विश्वास घनीभूत हो गया कि पत्रकारिता-अनुवाद एवं मीडिया लेखन नितांत रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम हैं। इसी का एक स्वतंत्र संस्करण ‘साहित्यिक पत्रकारिता‘ नामक एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम मैने एम.ए. हिन्दी साहित्य के एक वैकल्पिक वर्ग में रखा।

मेरी जानकारी में अनुवाद का द्विवर्षीय एम.ए. पाठ्यक्रम सबसे पहले आपने शुरू किया था। इसकी परिकल्पना कहां से मिली?

अनुवाद तो विश्व ज्ञान का गवाक्ष है। विश्वमानव को परस्पर जोड़ने, उन्हें अधिकाधिक सूचनाएँ देने का बहुत बड़ा माध्यम है यह। अस्तु, द्विवर्षीय एम0ए0 अनुवाद का पाठ्यक्रम 1990 से यहाँ शुरू किया गया। इसके अंतर्गत वेटिंग, डबिंग, इन्टरप्रिटिंग, सार लेखन, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षिप्ताक्षर निर्माण, मशीनी अनुवाद, संपादन, रूपांतरण, आदि कई पक्षों का समावेश किया गया। इस प्रशिक्षण में नगर के वरिष्ट अनुवादकों एवं राजभाषा अधिकारियों ने बड़ा सहयोग किया। इसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ी कि दो वर्ष बाद इसमें कैम्पस इण्टरव्यू होने लगे। हमारे इस पाठ्यक्रम से प्रेरित होकर यू.जी.सी. ने इसे अपनी प्राथमिकता सूची में स्थान दे दिया।

आपने कई रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए थे। उस दिशा में कैसी सफलता मिली?

प्रयोजन मूलक हिन्दी के अंतर्गत पहले सत्यनारायण जी ने केवल अनुवाद और पत्रकारिता की पहल की थी। हमने इसके बारह नए रूप बनाये-

- रंगमंच, इसके अंतर्गत रंग आलेख तथा संवाद लेखन का प्रावधान किया गया। इसे विज्ञापन तथा समाज

- सुधार परक नुक्कड़ नाट्य से जोड़ा गया।

- माध्यम लेखन-इसके अंतर्गत रेडियो, टी.वी. की कई नयी विधाओं का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जैसे रेडियो वार्ता, फीचर, रिपोर्ताज, संस्मरण, परिचर्चा, समीक्षा, स्तम्भ लेखन, समाचार लेखन, शीर्षकीकरण, व्यंग्य लेखन, टेली फिल्म, टेली ड्रामा, डाक्यूड्रामा, पटकथा लेखन और सोशल मीडिया।

- प्रचार साहित्य- जैसे नारा (स्लोगन) लेखन, सूक्ति, विज्ञप्ति, पैंफ्लेट, ब्रोस्योर, स्टीकर, बैनर, पोस्टर, विभागीय मुख पत्रिका का संपादन, जनसंपर्क कार्यालय का संचालन आदि ।

- राजभाषाः- अर्थात् टिप्पण, प्रारूपण, पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयी हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी कम्प्यूटिंग आदि।

- सर्जनात्मक प्रशिक्षण अर्थात् काव्य रचना, कथा लेखन, रंग आलेख, चरितात्मक लेखन (जीवनी, रेखाचित्र), सैटायर, ललित निबंध आत्म संस्मरण, आत्मकथा, समीक्षा प्रविधि, शोध प्रौद्योगिकी, आदि।

- ज्ञान विज्ञान लेखन अर्थात् छात्रोपयोगी संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश और स्फुट पाठ्य सामग्री का निर्माण।

- कोशकारिता अर्थात् पर्यायवाची कोश, शब्दकोश, पात्र कोश, काव्यकोश, उद्धरण कोश, विचार कोश, चरित कोश, संदर्भ कोश आदि की रचना प्रक्रिया।

- संभाषण कला, इसके अंतर्गत वाचिक कला (वाक् कला) अर्थात् कमेंट्री, उद्घोषणा, कम्पेयरिंग और अभिभाषण कला का प्रशिक्षण।

- लोक वांग्मय- अर्थात् एक क्षेत्र विशेष और विभाषा विशेष के लोक गीतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं, लोक नाट्यों, लोकोक्तियों, अभिप्रायों और कथानक रूढ़ियों का संकलन संपादन तथा विश्लेषण।

- भाषा शिक्षण-अर्थात् मानक हिन्दी, जनपदीय बोलियाँ, अहिन्दी भाषियों विदेशियों के लिए सुगम (स्पोकेन) हिन्दी, सही वर्तनी, लिपि, उच्चारण और व्याकरण का प्रशिक्षण।

- हिन्दी कम्प्यूटिंग, अतंर्जाल प्रशिक्षण- हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान, कोचिंग लिखित-मौखिक भाषा का प्रायोगिक प्रशिक्षण, टंकण, सुलेख, आशु लेखन, प्रूफ पठन आदि।

- पाठालोचन- लिपि विज्ञान, पाठ संपादन आदि।

अनुदान के बिना ये पाठ्यक्रम कैसे चल पाए? इसका कोई फार्मूला हो तो कृपया बताएँ?

हमें कोई अनुदान नहीं मिला था। मैंने माँगा भी नहीं। शुल्क रखा गया न्यूनतम 800 वार्षिक। बस मन में दृढ़ संकल्प था कि यदि इन विषयों के सैद्धांतिक-प्रायोगिक अध्ययन-अध्यापन द्वारा विद्यार्थियों को निष्णात कर दिया जायेगा तो जीविकोपार्जन की इतनी उग्र समस्या नहीं रह जाएगी। कठिनाई यह थी कि इन विषयों में हिन्दी में पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं। मैंने भरसक पाठ्य सामग्री एकत्र करके और वरिष्ठ जनों के व्यावहारिक स्वानुभव का उपयोग करते हुए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया। नयी पीढ़ी में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुक्त संवाद के माध्यम से उनके चिंतन में धार धरी जा सकती है। समस्या केवल यथास्थितिवाद से मुक्ति की है। चूंकि विश्वविद्यालय में राजभाषा प्रशिक्षण नामक स्ववित्त पोषित दक्षता पाठ्यक्रम की शुरूआत हिन्दी विभाग ने की थी, इसलिए सबसे अधिक विवाद हमें झेलना पड़ा। तब कई विभागाध्यक्षों ने यह तर्क दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध महत्तर मूल्यों से है, न कि बाजार मूल्य या कि रोजगार से। बहुत समझाने पर, मुख्यतः तत्कालीन कुलपति के सहयोग से कुछ संशोधनों के साथ हमारा पाठ्यक्रम पारित हो पाया था। इसकी देखा-देखी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की बाढ़ आ गयी। जो विभाग इस नीति से नहीं जुड़े वे, पीछे चले गए। आज का कटु सत्य यह है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हटा दिए जायें तो राज्य विश्वविद्यालयों का वित्तीय ढाँचा चरमरा जाये। अब तो केन्द्र और राज्य का समूचा शिक्षा तंत्र विश्वविद्यालयों पर यह दबाव डाल रहा है कि अधिकाधिक रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम चलाये जायें। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि शुरू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली को दो बार मैंने आवेदन भिजवाये, इन रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए तो वहाँ आचार्य द्वय (डॉ. नगेन्द्र और डॉ. नामवर) के हस्तक्षेप के कारण वे अस्वीकृत हो गए। लगभग एक दशक के बाद इन दोनों को मैंने यह कहते हुए सुना कि “दीक्षित तुम ठीक थे। कैरियर से जोड़े बिना हिन्दी नहीं चल पाएगी।‘‘ आज इस प्रयोजन मूलक हिन्दी के एम.ए. पाठ्यक्रम लगभग सत्तर विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं।

मेरी जानकारी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी आपके सदुद्योग से निर्मित हुआ था? यह कैसे संभव हुआ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हिन्दी के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण हेतु एक कमेटी गठित की थी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष उसके संयोजक थे। मेरे साथ डॉ. तारकनाथ बाली, डॉ. अरविन्दाक्षण, डॉ. जयप्रकाश तथा डॉ. रमेश गौतम उसके सदस्य थे। इसके तीन वर्ष पूर्व डॉ. शिवप्रसाद सिंह के संयोजन में एक समिति बी.एच.यू. में बनायी गयी थी। उसकी कई बैठकें दो वर्षों में हुयीं, किन्तु कोई सहमति नहीं बन पायी। अंततः उनके द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसे लागू करने के लिए अधिकतर विश्वविद्यालय तैयार नहीं हुए। मैंने यह अनुभव किया कि सही पाठ्यक्रम के निर्धारण में ये पाँच बाधक तत्व हैं-

- दलीय विचारधारा अर्थात् पाठ्यक्रम को लाल पीले रंग से रंगने का दुराग्रह।

- प्रकाशक से प्राप्य रॉयल्टी, उत्कोच यानी आर्थिक प्रलोभन।

- क्षेत्रीयता का दुराग्रह जैसे कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में हर प्रश्न पत्र में राजस्थानी रचनाकारों को स्थान दिया जाये, बिहार में अधिकतर बिहारी पढ़ाये जायें और इसी प्रकार विभिन्न बोलियों के तथा अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी रचनाकारों का कोटा अनिवार्यतः आरक्षित किया जाये।

- जातीय, सांप्रदायिक और लिंगीय संकीर्णता, जैसे दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आदि को प्रश्रय देने का दुराग्रह।

- रुचि विपर्यय, जैसे किसी को सूर-तुलसी पसन्द नहीं, किसी को अज्ञेय-मुक्तिबोध पसन्द नहीं। मैं जब